FIPECO, le 04.06.2024

Les fiches de l’encyclopédie V) Les dépenses publiques

2) La croissance des dépenses publiques

PDF à lire et imprimer

La définition, le montant et la répartition des dépenses publiques, en France et dans les autres pays européens, sont présentés dans une autre fiche. Celle-ci explique comment la croissance des dépenses est mesurée et quelle a été leur évolution au cours des dernières années en France et dans les autres pays de l’Union européenne. Conformément aux règles de la comptabilité nationale, les crédits d’impôts sont inclus dans les dépenses publiques.

A) La mesure de la croissance des dépenses publiques

La croissance des dépenses publiques est généralement mesurée en « valeur »[1], en « volume »[2] ou en pourcentage du PIB.

1) La croissance en valeur

La croissance en valeur (ou « en euros courants ») des dépenses est la mesure la plus simple, car elle dérive directement des données comptables, mais un taux de croissance élevé en valeur n’est pas nécessairement le signe d’une politique budgétaire plus accommodante et n’entraîne pas forcément une aggravation du déficit public.

Il peut en effet résulter d’une inflation plus forte. Or certaines dépenses publiques dépendent mécaniquement de l’évolution des prix, de droit (prestations sociales indexées) ou de fait (achat de biens et services). Un taux de croissance élevé des dépenses publiques peut donc être la conséquence automatique de ces mécanismes, à politique et réglementation inchangées, et ne pas traduire une politique budgétaire particulièrement accommodante.

Une forte croissance des dépenses publiques n’a pas nécessairement d’effets défavorables sur le déficit public si elle résulte d’une forte inflation car la croissance des recettes est elle-même d’autant plus forte que l’inflation est élevée.

Pour comparer la progression des dépenses d’une année à l’autre ou d’un pays à l’autre, il est donc souvent préférable de la corriger de l’impact de l’inflation, donc de la mesurer en volume. Il est également intéressant de la rapprocher de la croissance du PIB en valeur, car celle-ci détermine l’évolution des recettes, ce qui conduit à examiner l’évolution du rapport des dépenses publiques au PIB.

2) La croissance des dépenses en volume

En première approximation, le taux de croissance en volume des dépenses est égal à leur taux de croissance en valeur moins le taux de croissance des prix. Pour mesurer la croissance des dépenses publiques en volume, il faut donc utiliser un indice d’évolution des prix (un « déflateur » pour les statisticiens), dont le choix n’est pas évident.

Il n’existe en effet pas d’indice des prix des dépenses publiques, mais seulement des indices partiels du prix de certaines dépenses par nature (consommations intermédiaires ou investissements des administrations publiques, par exemple) ou par fonction (santé, éducation, par exemple).

L’indice du prix du PIB, qui permet de passer de la croissance en valeur à la croissance en volume du PIB, présente théoriquement des avantages importants. En effet les taux de croissance du PIB et des dépenses en valeur étant alors déflatées avec le même indice de prix, leurs taux de croissance en volume sont directement comparables. Or la croissance du PIB est beaucoup plus souvent commentée en volume qu’en valeur.

En pratique, cet indice du prix du PIB a toutefois pour inconvénient d’être difficile à comprendre et de faire souvent l’objet d’importantes corrections lors des révisions des comptes nationaux qui peuvent être faites deux ou trois ans après la fin de l’année considérée.

C’est pourquoi le ministère des finances français privilégie depuis très longtemps l’indice des prix à la consommation (hors tabac), qui a l’avantage d’être bien connu et de ne pas être corrigé après sa publication, au début de l’année qui suit l’année considérée. Sauf mention contraire, la croissance en volume des dépenses publiques est mesurée ici en utilisant l’indice des prix à la consommation (tabac inclus car il n’y a pas de raison de l’exclure). Elle correspond alors à une croissance « en euros constants ».

3) La croissance des dépenses en pourcentage du PIB

Une croissance des dépenses publiques durablement supérieure à celle du PIB, en valeur, oblige à relever le taux des prélèvements obligatoires, au risque de dégrader la compétitivité du pays, pour limiter l’aggravation du déficit public. L’évolution du rapport des dépenses publiques au PIB est donc un indicateur important.

Cependant, la croissance des dépenses publiques est plus stable que celle du PIB, dont les fluctuations sont parfois très fortes. Le rapport des dépenses publiques au PIB tend donc mécaniquement à augmenter dans les périodes de faible croissance de l’activité, voire de récession, du fait de son dénominateur et, symétriquement, à diminuer lorsque l’activité économique est soutenue.

Le suivi année par année du ratio dépenses publiques / PIB est donc parfois trompeur et ne permet pas de caractériser correctement la politique budgétaire. En revanche, son évolution à moyen ou long terme, ou sa comparaison entre pays se trouvant dans une phase voisine du cycle économique, est pertinente[3].

B) La croissance des dépenses en France au cours des dernières années

1) La croissance globale

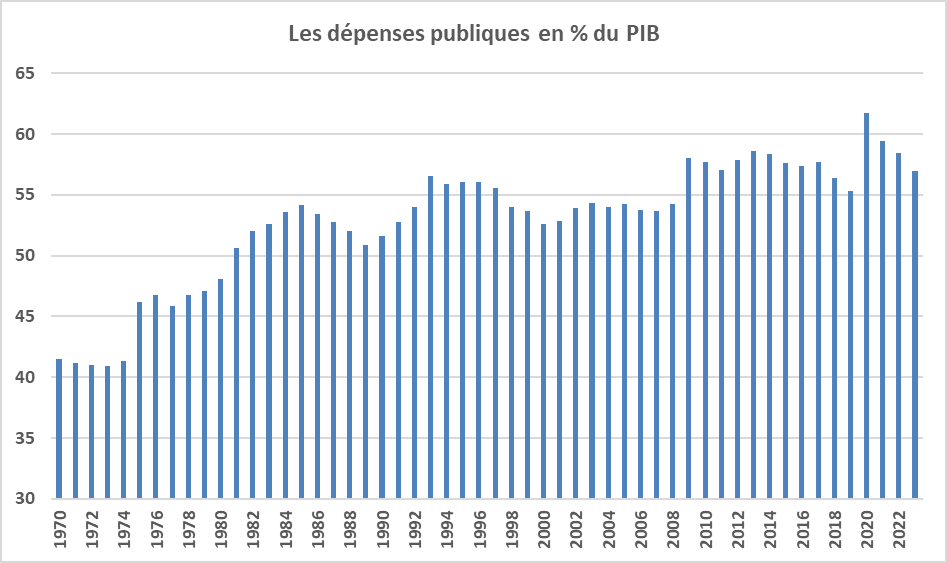

Le premier graphique montre une forte hausse les années de récession ou de croissance très faible qui n’est pas compensée par une baisse de même ampleur pendant les années de croissance plus soutenue. Inférieures à 45 % du PIB avant 1975, les dépenses publiques en ont représenté un peu plus de 45 % dans la seconde moitié des années 1970 puis ont oscillé entre 50 % et 57 % de 1980 à 2008 puis entre 55 et 60 % de 2009 à 2019.

Le rapport des dépenses publiques au PIB est passé de 55,3 % en 2019 à 61,7 % en 2020 en raison de la hausse de son numérateur et de la baisse de son dénominateur. Il est revenu à 59,5 % en 2021 puis 58,4 % en 2022, surtout du fait de l’augmentation du PIB, enfin à 57,0 % du PIB en 2023.

Source : Insee, FIPECO

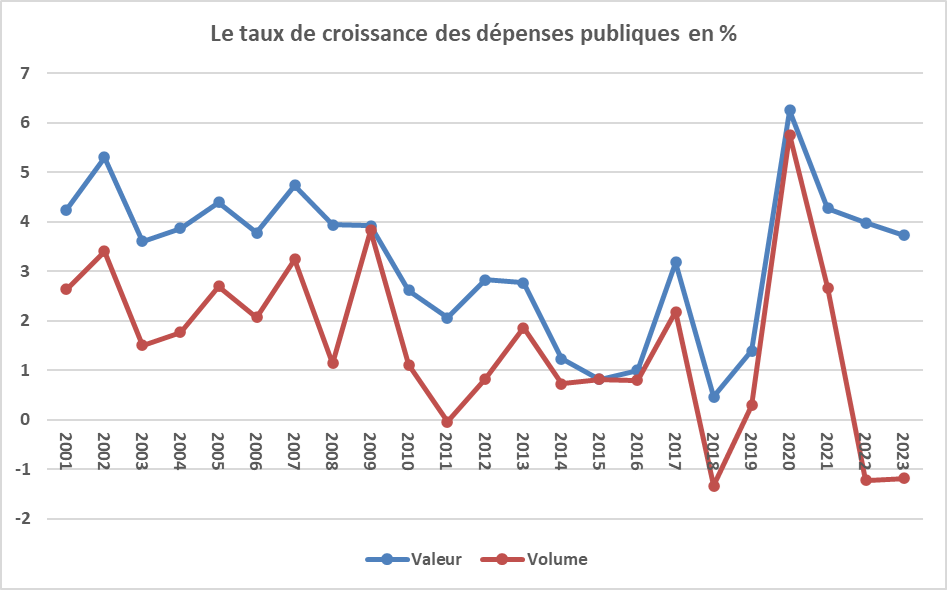

En valeur, le taux de croissance des dépenses publiques était légèrement supérieur à 4,0 % dans les années 2000 et a nettement ralenti à partir de 2010[4]. Sur la période 2011-2019, il a été nettement plus faible (en moyenne 2,0 % par an). Il a atteint 6,3 % en 2020 puis a diminué jusqu’à 3,7 % en 2023.

Le taux de croissance en volume des dépenses a fortement varié certaines années parce que l’inflation a été beaucoup plus forte (en 2008, 2011 et 2018) ou plus faible (en 2009) que prévu. Comme les administrations exécutent des budgets votés en valeur, une inflation plus forte que prévu se traduit par une croissance des dépenses en valeur conforme à l’objectif et une croissance en volume plus faible (et inversement si l’inflation est plus faible que prévu.

En lissant ces fluctuations dues aux « surprises d’inflation », la croissance en volume des dépenses publiques était comprise entre 2 et 3 % dans les années deux mille et a été ramenée à 0,7 % dans les années 2011 à 2019. Elle est remontée à plus de 4,0 % dans les années 2020-2021 pour devenir négative en 2022-2023.

Les évolutions des dépenses en valeur ou en volume dans les années 2020 à 2023 résultent pour beaucoup des mesures exceptionnelles prises au cours de cette période et de leur disparition progressive.

Source : Insee, FIPECO. La croissance en volume est mesurée en déflatant la croissance en valeur par l’indice des prix à la consommation (tabac inclus).

L’inflexion des dépenses au cours des années 2010 résulte pour partie de la baisse des charges d’intérêt constatée depuis 2008 malgré l’augmentation de la dette. La croissance des dépenses publiques primaires (hors intérêt) est passée, en volume et en moyenne annuelle, de plus de 2,0 % dans les années 2000 à 1,1 % dans les années 2011-2019. Elle est remontée à 1,4 % en moyenne dans les années 2020-2023.

2) La croissance en valeur par catégorie d’administration

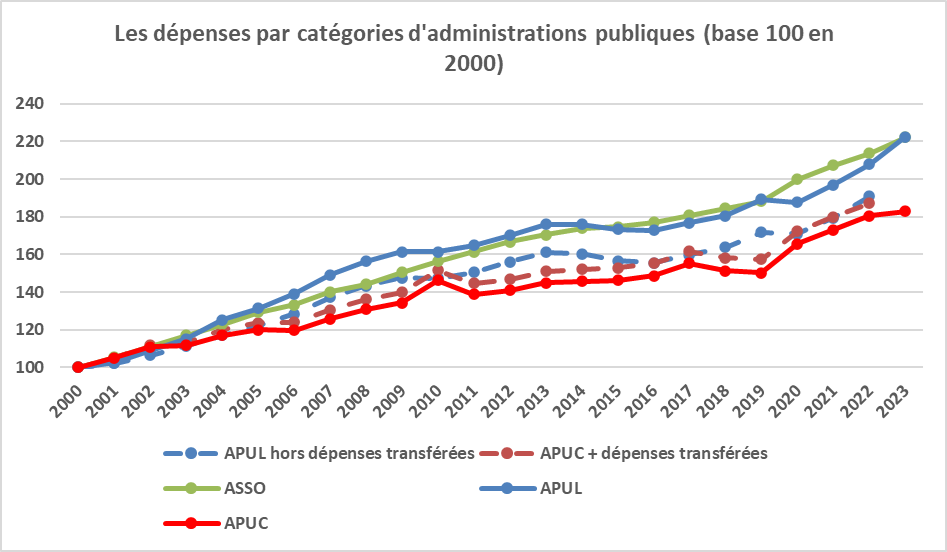

La croissance des dépenses des administrations publiques locales (APUL) depuis 2000 est en partie imputable au transfert de nouvelles compétences et de nouvelles charges par l’Etat aux collectivités locales. Pour en tenir compte, dans le graphique suivant, ont été déduites des dépenses des APUL les dépenses correspondant au RMI et au RSA, à l’allocation personnelle d’autonomie, aux collèges et lycées (fonctionnement et investissement), à la formation professionnelle, aux services d’incendie et de secours et aux transports ferroviaires régionaux.

Le graphique suivant présente l’évolution en valeur des dépenses des administrations publiques centrales (APUC : Etat et organismes divers d’administration centrale), locales (APUL) et sociales (ASSO). Les dépenses transférées par l’Etat aux APUL et citées ci-dessus ont été déduites des dépenses des APUL et ajoutées à celles des administrations publiques centrales pour tracer les courbes intitulées « APUL hors dépenses transférées » et « APUC + dépenses transférées ».

Les dépenses en valeur des APUL ont longtemps été très dynamiques, mais elles ont enregistré une nette inflexion à partir de 2014, sous l’effet de la baisse des dotations de l’Etat. Les dépenses des administrations publiques centrales (Etat et organismes divers d’administration centrale) sont marquées par un ralentissement de 2011 à 2018. Sur l’ensemble de la période 2000-2022, les dépenses des ASSO sont les plus dynamiques.

Source : Insee, FIPECO ; dépenses en valeur. La variation ponctuelle en 2010 de la série relative aux administrations centrales résulte de la transformation de la taxe professionnelle en contributions économique territoriale, qui s’est traduite cette année-là par un très important transferts de l’Etat aux collectivités locales.

3) La croissance en valeur par nature de dépenses

La répartition des dépenses publiques par nature est très stable dans le temps comme le montre le tableau suivant.

Les dépenses publiques par nature (% du total)

| |

2007

|

2011

|

2015

|

2019

|

2023

|

|

Masse salariale

|

23

|

23

|

22

|

22

|

22

|

|

Consommations intermédiaires

|

9

|

9

|

9

|

9

|

10

|

|

Prestations sociales en espèces

|

33

|

33

|

34

|

35

|

33

|

|

Prestations sociales en nature

|

10

|

11

|

11

|

11

|

11

|

|

Formation brute de capital fixe

|

8

|

8

|

7

|

8

|

8

|

|

Intérêts

|

5

|

5

|

4

|

3

|

3

|

|

Subventions

|

8

|

8

|

10

|

9

|

10

|

|

Autres

|

4

|

3

|

3

|

3

|

3

|

|

Total

|

100

|

100

|

100

|

100

|

100

|

Source : Insee, FIPECO

C) Comparaisons internationales

Source : Eurostat, FIPECO.

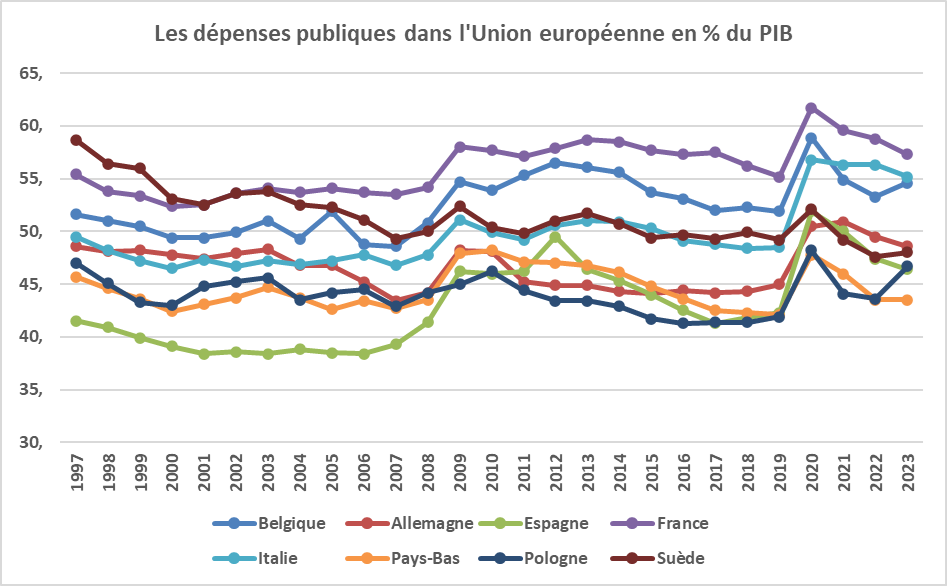

De 1997 à 2023, en pourcentage du PIB, les dépenses publiques ont diminué en Suède (de plus de 10 points) et aux Pays-Bas. Elles sont restées à peu près au même niveau en Allemagne et en Pologne. Elles ont augmenté de moins de 3 points en Belgique. Elles se sont plus fortement accrues en France, en Italie et en Espagne.

[1] Les économistes utilisent aussi l’expression « croissance nominale ».

[2] Les économistes utilisent aussi l’expression « croissance réelle ».

[3] Il est également possible de comparer des ratios Dépenses / PIB corrigés de l’impact du cycle économique en retenant le « PIB potentiel » au lieu du PIB effectif, sous réserve des difficultés de mesure de ce PIB potentiel.

[4] Ou 2011 si on tient compte du plan de relance de fin 2008 qui a conduit à réaliser en 2009 des dépenses non reconduites en 2010, ce qui a contribué à réduire le taux de croissance des dépenses publiques en 2010.