12/12/2018

La répartition des emplois publics sur le territoire en 2016

François ECALLE

PDF à lire et imprimer

Pour de nombreux commentateurs de la vie politique, le mouvement des gilets jaunes traduit notamment la souffrance d’une France rurale qui se sent abandonnée, en particulier parce qu’elle voit disparaître les services publics. Dans ce contexte, ce billet examine si la répartition des emplois publics sur le territoire correspond aux besoins de la population, ceux-ci étant mesurés par le nombre d’habitants.

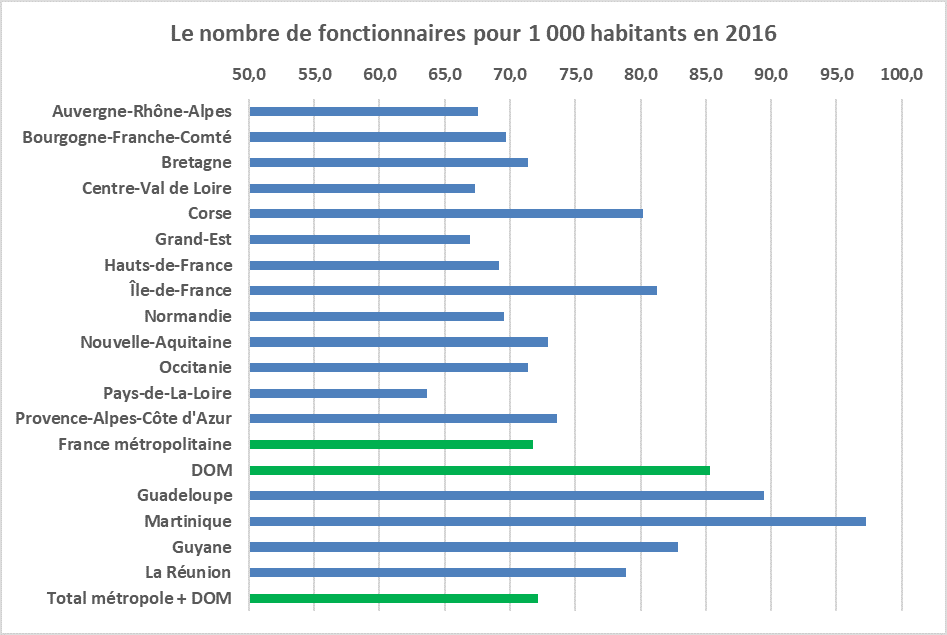

Le « taux d’administration », rapport entre le nombre de fonctionnaires et le nombre d’habitants, est en moyenne de 72 agents publics pour 1 000 habitants en métropole en 2016. Il est très différent d’une région à l’autre et, encore plus, d’un département à l’autre. Il est particulièrement élevé Outre-mer (85 pour 1 000), en Ile-de-France (81) du fait des administrations centrales et en Corse (80), malgré une relative faiblesse des emplois hospitaliers dans ces régions.

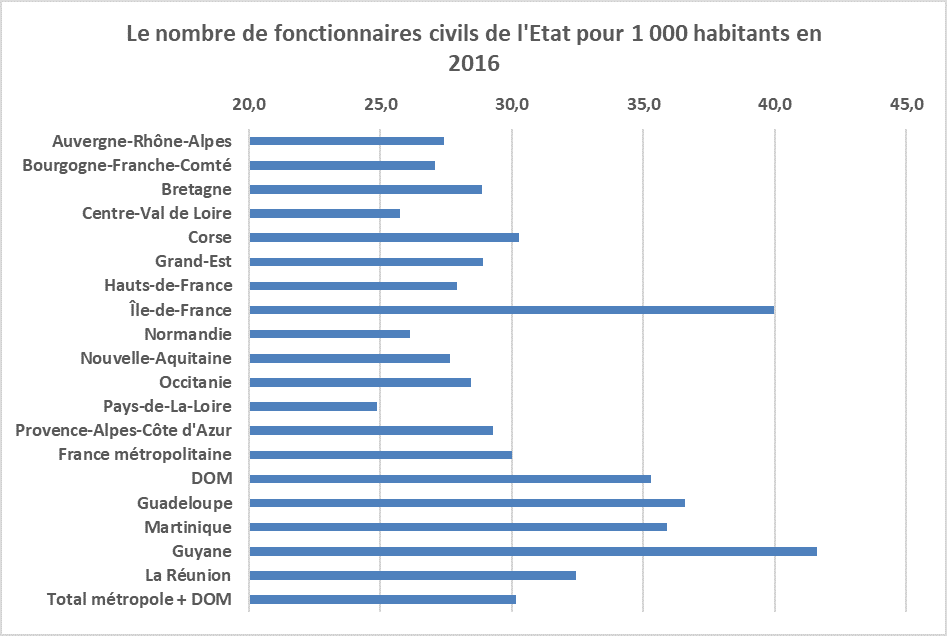

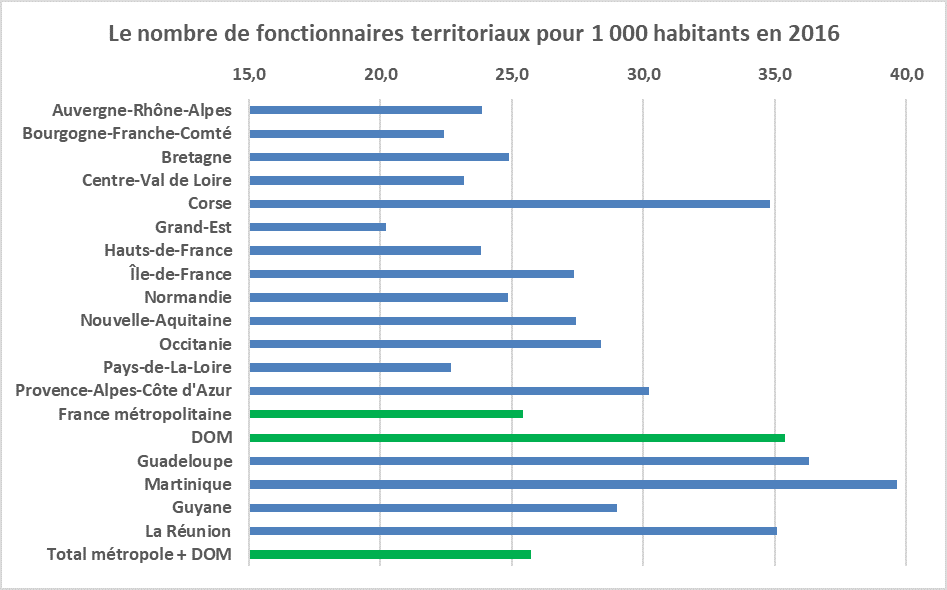

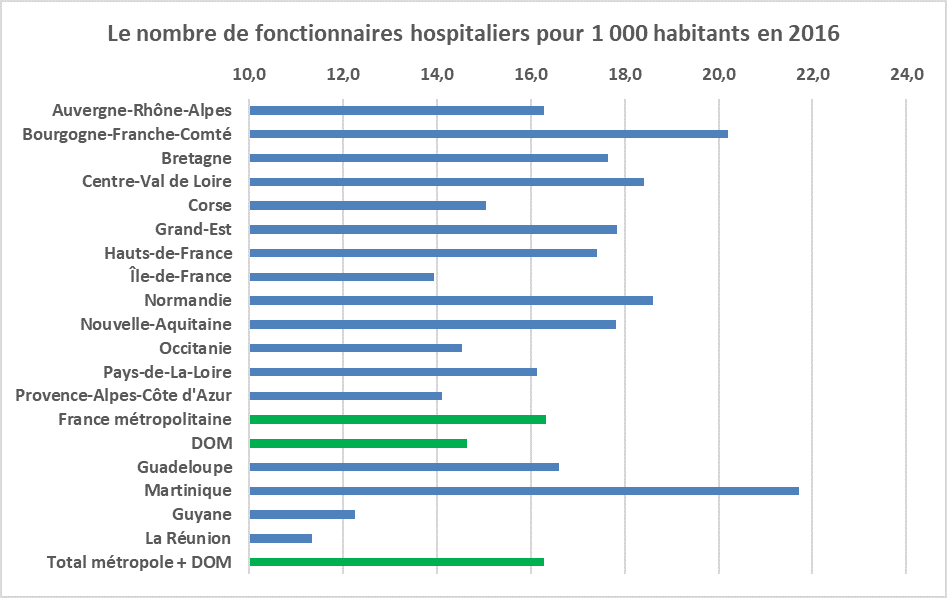

Si on met à part les régions qui présentent des taux atypiques (DOM et Corse ; Ile-de-France pour les fonctionnaires d’Etat), l’écart est de presque 20 % entre la région la plus pourvue en fonctionnaires civils de l’Etat (PACA) et la moins pourvue (Pays-de-la-Loire) ; il est de 50 % entre la région la plus dotée en fonctionnaires publics locaux (PACA) et la moins dotée (Grand-Est) ; il est de 45 % entre la région la plus pourvue en fonctionnaires hospitaliers (Bourgogne-Franche-Comté) et la moins pourvue (L’Ile-de-France).

L’écart entre le taux d’administration le plus fort et le plus faible dans les départements, hors Paris, est d’environ 1 à 2, pour l’ensemble des trois fonctions publiques et les fonctions publiques d’Etat et locale, et d’environ 1 à 3 pour les hôpitaux.

Les besoins de la population peuvent être mesurés avec d’autres critères que le nombre d’habitants et les services publics ne se ramènent pas au nombre de fonctionnaires. Des études plus approfondies, au niveau du département ou du bassin de vie, sont donc nécessaires. Il semble néanmoins, en première analyse, que la répartition des emplois publics ne correspond pas aux besoins et que le principe d’égalité devant le service public n’est pas respecté. Hors Ile-de-France, la répartition des fonctionnaires civils de l’Etat répond toutefois un peu mieux aux besoins que celle des fonctionnaires locaux et hospitaliers.

Ces statistiques montrent également que les départements ruraux ne sont pas systématiquement défavorisés ; ils apparaissent mieux pourvus en emplois publics hospitaliers que ceux de la région parisienne. La répartition territoriale des emplois publics semble plus marquée par l’héliotropisme des fonctionnaires que par une coupure entre zones urbaines et rurales.

Le rapport entre le nombre de fonctionnaires et l’emploi total varie également beaucoup d’une région à l’autre, ce qui traduit une forme de solidarité des régions où ce ratio est faible (Pays-de-la-Loire, Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes) vers celles où il est élevé (Outre-Mer, Corse, Hauts-de-France et Occitanie).

A)Les critères permettant d’apprécier la répartition géographique des emplois publics

Dans sa conception la plus simple, le principe d’égalité des citoyens devant le service public voudrait que les services publics soient répartis entre les zones géographiques en fonction de leur population, chacun ayant alors un accès égal à ces services.

L’accès aux services publics est toutefois une notion complexe dont la mesure est difficile. Il peut, par exemple, être mesuré en considérant la distance moyenne parcourue par la population pour se rendre dans les locaux de l’administration ou encore le temps moyen de traitement des dossiers. Le nombre de fonctionnaire dans la zone concernée, qui peut être ventilé entre les trois fonctions publiques, en est un indicateur synthétique dont l’avantage est d’être mesuré avec précision à un niveau géographique fin.

Dans une conception plus ambitieuse du principe d’égalité, la quantité de services publics ne doit pas seulement dépendre du nombre d’habitants de la zone géographique considérée mais aussi de besoins spécifiques liés par exemple aux caractéristiques physiques du territoire (zone de montagne…) ou aux caractéristiques sociales de la population (pyramide des âges, niveau de qualification etc.). La définition des besoins à prendre en compte est spécifique à chaque catégorie de service public (éducation, santé…). Le nombre d’habitants est néanmoins, comme le nombre d’agents publics, un indicateur synthétique simple qui a le mérite d’être connu avec précision à un niveau géographique fin.

Le « taux d’administration », qui rapporte l’emploi public au nombre d’habitants, est finalement un critère simple et fiable qui a une certaine pertinence, même s’il fait l’impasse sur les différences de productivité des emplois publics d’une région à l’autre. Il est donc retenu dans ce billet, qui appelle des travaux plus approfondis sur la base de critères plus sophistiqués. Ce taux d’administration doit être décomposé entre les trois fonctions publiques car la localisation des agents de l’Etat, qui rendent pour beaucoup des services d’intérêt national, pourrait être plus concentrée dans certaines zones, notamment l’Ile-de-France.

B)La répartition géographique des emplois publics ne semble pas correspondre à celle de la population

1)L’ensemble des trois fonctions publiques

Le taux d’administration pour l’ensemble des trois fonctions publiques est en moyenne de 71,8 agents (civils) pour 1 000 habitants en métropole en 2016. Il est nettement plus élevé dans les régions d’Outre-mer (85,3). Deux régions métropolitaines se distinguent : l’Ile-de-France (81,2), en raison de la forte concentration de services centraux de l’Etat en région parisienne, et la Corse (80,2) pour des raisons moins évidentes.

Hors DOM, Ile-de-France et Corse, il reste un écart de 16 % entre la région la plus pourvue en agents publics, Provence-Alpes-Côte d’Azur (73,6 agents pour 1 000 habitants), et la région la moins pourvue, les Pays-de-la-Loire (63,7).

Source : direction générale de l’administration et de la fonction publique, Insee, FIPECO.

Au niveau départemental, les écarts sont bien plus forts. Hors DOM, Paris et Corse, l’éventail des taux d’administration va de 45,9 agents pour 1 000 habitants dans l’Ain à 91,2 dans la Haute-Vienne, soit un rapport de presque un à deux. On ne trouve pas d’un côté des départements urbains suradministrés et de l’autre des départements ruraux délaissés par les services publics.

Les taux d’administration les plus forts (hors Paris) et les plus faibles

|

Les plus forts

|

Les plus faibles

|

|

Départements

|

Taux

|

Départements

|

Taux

|

|

Martinique

|

97,2

|

Ain

|

45,9

|

|

Corse du sud

|

94,1

|

Haute-Saône

|

49,1

|

|

Haute-Vienne

|

91,2

|

Vendée

|

54,5

|

|

Vienne

|

89,7

|

Eure

|

55,2

|

|

Guadeloupe

|

89,5

|

Oise

|

56,4

|

Source : direction générale de l’administration et de la fonction publique, Insee, FIPECO.

2)La fonction publique civile d’Etat

Le taux d’administration par les fonctionnaires civils de l’Etat est en moyenne de 30,0 agents pour 1 000 habitants en métropole et de 35,3 dans les DOM. En métropole, l’Ile-de-France se distingue avec un ratio de 40,0 ; hors Ile-de-France, l’écart est de 22 % entre la Corse (30,3) et les Pays-de-la-Loire (24,9) ou de 18 % entre la région PACA (29,3) et les Pays-de-la-Loire.

Source : direction générale de l’administration et de la fonction publique, Insee, FIPECO.

Au niveau des départements (hors Paris où le taux d’administration est de 81,5), l’écart est de 1 à 2,4 entre celui où ce taux est le plus élevé, la Guyane (41,6) et celui où il est le plus faible, la Vendée (17,6). Si on met de côté la Guyane, le taux le plus élevé est en Ille-et-Vilaine (37,6) et le rapport entre les extrêmes est d’un peu plus qu’un à deux.

Les taux d’administration civile par l’Etat les plus forts (hors Paris) et les plus faibles

|

Les plus forts

|

Les plus faibles

|

|

Départements

|

Taux

|

Départements

|

Taux

|

|

Guyane

|

41,6

|

Vendée

|

17,6

|

|

Ille-et-Vilaine

|

37,6

|

Ardèche

|

19,4

|

|

Haute-Garonne

|

37,6

|

Ain

|

19,6

|

|

Meurthe-et-Moselle

|

36,6

|

Haute-Savoie

|

19,8

|

|

Guadeloupe

|

36,6

|

Deux-Sèvres

|

20,2

|

Source : direction générale de l’administration et de la fonction publique, Insee, FIPECO.

3)La fonction publique territoriale

Le taux d’administration de la fonction publique territoriale est en moyenne de 25,4 agents pour 1 000 habitants en métropole. Il est considérablement plus élevé dans les DOM (35,4), notamment en Martinique (39,6). En métropole, la Corse se distingue de nouveau avec un taux de 34,8. Hors Corse, l’écart est de 50 % entre la région la plus pourvue, PACA (30,2) et la région la moins pourvue, Grand-Est (20,2).

Source : direction générale de l’administration et de la fonction publique, Insee, FIPECO.

Les écarts entre départements sont bien plus importants. Hors DOM et Corse, le rapport est en particulier de plus qu’un à deux entre les Alpes-Maritimes (33,6) et l’Ain (16,2).

Les taux d’administration par la fonction publique locale les plus forts

(hors DOM et Corse) et les plus faibles

|

Les plus forts

|

Les plus faibles

|

|

Départements

|

Taux

|

Départements

|

Taux

|

|

Alpes-Maritimes

|

33,6

|

Ain

|

16,2

|

|

Landes

|

33,6

|

Haute-Saône

|

16,5

|

|

Paris

|

32,8

|

Haut-Rhin

|

17,2

|

|

Hautes-Alpes

|

32,5

|

Oise

|

18,8

|

|

Alpes de Haute Provence

|

32,0

|

Meuse

|

19,4

|

Source : direction générale de l’administration et de la fonction publique, Insee, FIPECO.

4)La fonction publique hospitalière

Le taux d’administration de la fonction publique hospitalière est en moyenne de 16,3 agents pour 1 000 habitants en métropole et il est plus faible dans les DOM (14,6). La Réunion est la région où le taux d’administration hospitalière est le plus faible de France (11,3) et la Martinique celle où il est le plus élevé (21,7).

Hors DOM, c’est en Ile-de-France que le taux d’administration est le plus faible (13,9) et il est parmi les plus faibles en Corse (15,1). L’écart est de 45 % entre la région où le taux est le plus élevé, Bourgogne-Franche-Comté (20,2), et l’Ile-de-France où il est le plus faible. Avec les DOM, l’écart est de presqu’un à deux (entre la Martinique et La Réunion).

Source : direction générale de l’administration et de la fonction publique, Insee, FIPECO.

Au niveau départemental, hors DOM, l’écart est d’environ 1 à 3 entre le département où le taux d’administration est le plus faible, la Seine-et-Marne (9,3 agents pour 1 000 habitants) et celui où il est le plus fort, la Haute-Vienne (28,9).

Les taux d’administration hospitalière les plus forts et les plus faibles (hors DOM)

|

Les plus forts

|

Les plus faibles

|

|

Départements

|

Taux

|

Départements

|

Taux

|

|

Haute-Vienne

|

28,9

|

Seine-et-Marne

|

9,3

|

|

Creuse

|

27,6

|

Essonne

|

9,6

|

|

Allier

|

26,3

|

Ain

|

10,0

|

|

Paris

|

25,7

|

Hauts-de-Seine

|

10,0

|

|

Cantal

|

24,5

|

Seine-Saint-Denis

|

10,2

|

Source : direction générale de l’administration et de la fonction publique, Insee, FIPECO.

Les départements de la région parisienne, autres que la capitale, sont parmi ceux qui ont le plus faible taux d’administration hospitalière mais le taux de Paris (24,8) n’est pas le plus élevé de France. Hors Paris, les taux les plus élevés se trouvent plutôt dans des départements ruraux.

Il est probable que ces résultats traduisent un écart entre des départements urbains où se trouvent de gros hôpitaux avec une forte productivité et relativement peu d’emplois, d’une part, et des départements ruraux où subsistent beaucoup de petits hôpitaux avec une faible productivité et des effectifs relativement nombreux, d’autre part. Il est aussi possible que ces écarts entre les taux d’administration hospitalière soient compensés, ou aggravés, par la répartition territoriale des professionnels libéraux de santé. Enfin, l’analyse pourrait être approfondie en remplaçant la population totale par la population la plus âgée, plus représentative des besoins d’hospitalisation.

C)La répartition géographique des emplois publics est déconnectée de l’activité économique des régions

Il est également intéressant d’examiner si la répartition des services publics reflète l’activité économique des zones géographiques considérées, ce qui a été fait dans un billet précédent pour l’année 2015.

En effet, si les services publics ont un poids très important au regard de la production d’un territoire, cela signifie que soit cette production est très fortement taxée, au détriment de sa compétitivité, soit que ce territoire bénéficie de transferts monétaires en provenance des autres zones géographiques. Ces transferts peuvent notamment prendre la forme du paiement des salaires des fonctionnaires d’Etat et hospitaliers et des dotations de l’Etat aux collectivités locales.

Comme les impôts dont les collectivités locales maîtrisent le taux ne représentent qu’une faible part des prélèvements obligatoires, les écarts entre les volumes des services publics et de l’activité économiques des différentes régions reflètent surtout l’existence de transferts entre elles, donc d’une certaine forme de solidarité.

L’activité économique des régions devrait en principe être mesurée par leur PIB, mais les PIB régionaux sont souvent anciens et d’une fiabilité relative. L’emploi total dans la région, pour lequel les données sont plus fiables et plus récentes, a été retenu pour apprécier la production.

Il y avait en moyenne 19 fonctionnaires pour 100 emplois en métropole et 28 pour 100 en Outre-Mer en 2015. Hors DOM et Corse (22 pour 100), l’écart est de 22 % entre la région où ce ratio est le plus élevé (les Hauts-de-France) et celle où il est le plus faible (les Pays-de-la-Loire). Ces écarts traduisent une forte solidarité, notamment entre les régions Pays-de-la-Loire, Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes où ce ratio est le plus faible, d’un côté, et les régions d’Outre-Mer, la Corse, les Hauts-de-France et l’Occitanie où il est le plus élevé, d’un autre côté.