10/01/2017

Le budget de la défense

François ECALLE

PDF à lire et imprimer

Dans un point de vue publié le 21 décembre 2016 par Les Echos, le chef d’état-major des armées a souhaité une augmentation du budget de la défense permettant de rejoindre la cible de 2,0 % du PIB fixé par l’OTAN avant la fin du prochain quinquennat. Ce billet fait le point sur les dépenses militaires de la France.

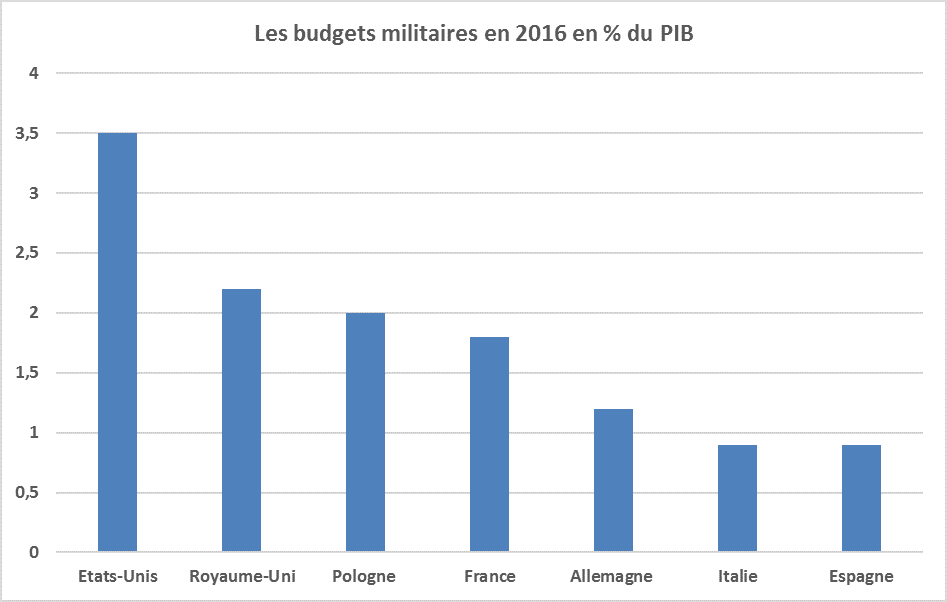

Les budgets affectés à la défense, selon la définition qu’en donne l’OTAN, incluent les pensions militaires. Pour 2016, celui de la France représente ainsi 1,8 % du PIB et dépasse celui de la plupart des autres pays européens. Le supplément de crédits nécessaire pour atteindre la cible fixée par l’OTAN (0,2 % du PIB, soit 5 Md€) est limité au regard du poids total des dépenses publiques (57 % du PIB). Le budget de la défense peut donc et doit être relevé pour atteindre cette cible.

Au cours des dix dernières années, les dépenses militaires ont été à peu près stables, en pourcentage du PIB, en France comme dans les principaux pays européens. Les effectifs des armées ont fortement diminué mais leur masse salariale a augmenté. L’efficience des dépenses militaires doit être encore améliorée, et l’augmentation du budget ne doit pas exonérer les armées de poursuivre les efforts d’économie.

Une ambiguïté doit être levée car les dépenses militaires sont généralement considérées en excluant les pensions dans les débats budgétaires français. Les représentants du ministère de la défense mettent ainsi souvent en avant des crédits, hors pensions, de 32,7 Md€ en loi de finances pour 2017, soit 1,4 % du PIB. Pour atteindre la cible fixée par l’OTAN, il faut les majorer de 5 Md€ et non de 13 Md€.

A) Les budgets militaires en 2016

Selon la définition qu’en donne l’OTAN, les dépenses affectées à la défense incluent les pensions versées aux militaires[1], bien que ce soit étonnant puisqu’elles ne contribuent pas directement à renforcer les moyens actuels des armées.

En loi de finances initiale pour 2016, les crédits de paiements de la mission Défense[2] s’élèvent à 39,7 Md€ en y incluant 7,9 Md€ de contributions au financement des pensions militaires. La rémunération des personnels en activité représente 11,3 Md€, les équipements 16,9 Md€ (achats et maintien en conditions opérationnelles) et les dépenses de fonctionnement sont de 3,8 Md€.

Le budget de la défense de la France correspond ainsi à 1,8 % du PIB, soit un peu moins que la cible de 2,0 % qui a été fixée par l’OTAN à ses membres en 2014 (sans horizon précis).

Source : annuaire statistique de la défense ; norme OTAN pensions incluses ; FIPECO.

Si le budget des armées américaines est largement au-dessus de cette cible, c’est rarement le cas en Europe où, parmi les grands pays, seul le Royaume-Uni est nettement au-dessus, la Pologne étant juste à 2,0 %.

Pour la France, l’écart à la cible représente 0,2 point de PIB, soit moins de 5 Md€, ce qui est relativement faible par rapport au total des dépenses publiques : 1 243 Md€, soit 57,0 % du PIB. Il est donc tout à fait possible à la fois de réduire fortement le total des dépenses publiques et d’atteindre l’objectif de 2,0 % du PIB.

B) Les évolutions au cours des dernières années dans les pays européens

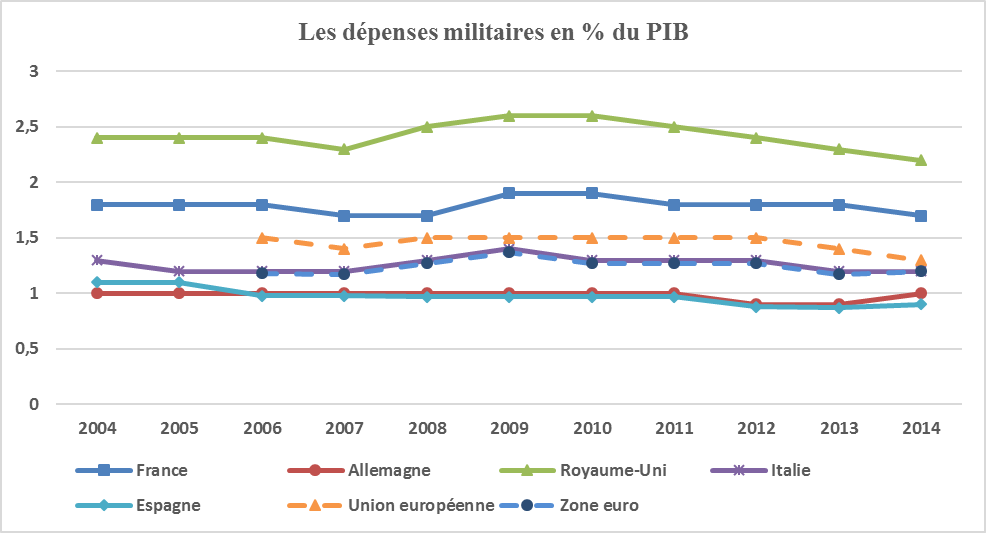

Le graphique suivant montre l’évolution des dépenses militaires, telles que mesurées par les comptes nationaux[3], au cours des années 2004 à 2014 dans l’Union européenne.

Si les effets des plans de relance des années 2009 et 2010, mis en œuvre dans de nombreux pays européens, sont neutralisés, les dépenses militaires apparaissent relativement stables en pourcentage du PIB.

Celles de la France se situent nettement au-dessus de la moyenne de la zone euro et de l’Union européenne, bien que celle-ci soit tirée vers le haut par le Royaume-Uni qui est lui-même au-dessus de la France.

L’écart entre la France et la moyenne de la zone euro ou de l’Union européenne est de l’ordre du demi-point de PIB et ne contribue donc que dans une faible mesure à l’écart entre les dépenses publiques totales de la France et de la zone euro ou de l’Union européenne (plus de 8 points de PIB).

Retirer les dépenses militaires de la mesure des dépenses publiques ou du déficit public n’améliorerait que marginalement la situation relative de la France par rapport aux autres pays européens et reviendrait à ouvrir une boîte de Pandore. En effet, les arguments ne manquent pas pour exonérer de multiples dépenses de la discipline budgétaire : les investissements parce qu’ils permettent de relever le PIB potentiel ; les dépenses d’éducation parce qu’elles sont encore plus nécessaires pour préparer l’avenir ; les dépenses de santé parce qu’elles contribuent à améliorer la productivité du travail etc.

Source : Eurostat ; pensions incluses ; FIPECO.

C) Les évolutions passées et les perspectives pour la France

1) Les ressources budgétaires

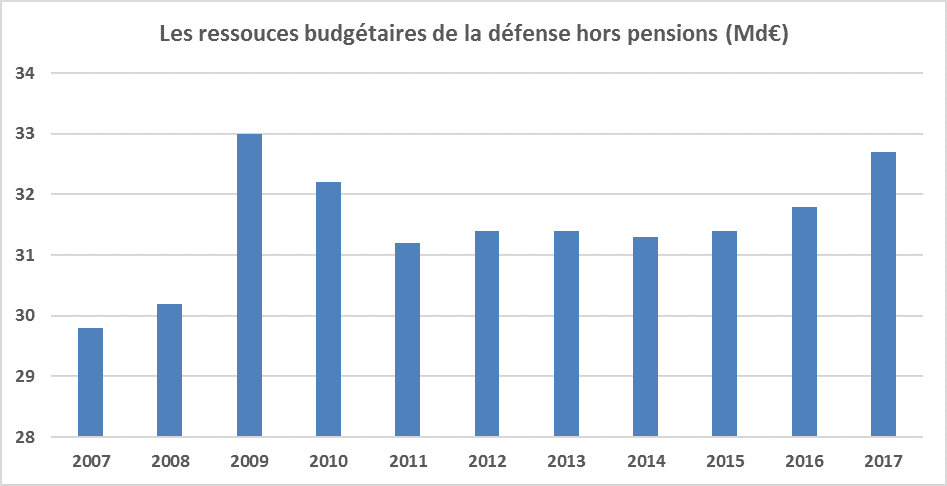

En France, les débats sur le budget de la défense portent sur les crédits hors contributions au financement des pensions, soit 31,8 Md€ et 1,4 % du PIB en loi de finances initiale (LFI) pour 2016 pour la mission Défense et 32,0 Md€ en y incluant des ressources inscrites sur des « comptes spéciaux ».

Il y a d’ailleurs une grande ambiguïté dans les débats actuels car le supplément de crédits nécessaire pour atteindre la cible de l’OTAN est parfois estimé à 13 Md€, et non à 5 Md€ comme indiqué plus haut. Ce serait l’effort budgétaire requis pour porter les crédits hors pensions à 2,0 % du PIB, mais les statistiques de l’OTAN où il apparaît que le budget de défense de la France représente 1,8 % du PIB en 2016 incluent les pensions. Le supplément de crédits nécessaire pour atteindre la cible de l’OTAN est de 5 Md€ et non 13 Md€.

a) La période 2009-2015

La période 2009-2014 a été couverte par une loi de programmation militaire qui précisait les ressources budgétaires allouées à la mise en œuvre des orientations stratégiques du livre blanc de 2008. Ces ressources (186 milliards d’euros de 2008) étaient constituées des crédits de la mission Défense, de « ressources exceptionnelles » tirées de la cession d’immeubles et de licences de téléphonie mobile ainsi que de crédits affectés en 2009 et 2010 au « plan de relance ». Leur montant global devait être stabilisé en euros constants de 2008 à 2012 (en moyenne mais avec un ressaut en 2009) puis devait augmenter de 1 % par an.

Le livre blanc et la loi de programmation prévoyaient également d’importantes économies sur les dépenses de fonctionnement, permises par une réorganisation des armées et une réduction des effectifs. Ces économies devaient être mobilisées pour accroître les achats d’équipements.

Les ressources budgétaires affectées à la Défense dans les lois de finances initiale ont à peu près respecté la programmation sur la période 2009-2012 (graphique ci-dessous), mais il n’en a pas été de même en exécution. En effet, les dépenses de fonctionnement ont été supérieures aux crédits prévus, d’une part parce que la masse salariale n’a pas été tenue (cf. ci-dessous) et, d’autre part, parce que les dépenses liées aux « opérations extérieures » (primes attribuées aux personnels, frais de logistique…) ont toujours été sous-budgétées dans les lois de finances initiales, ce qui a obligé à ouvrir de nouveaux crédits dans des lois de finances rectificatives.

Pour compenser ces dépassements des crédits de fonctionnement, les dépenses d’équipement ont été réduites par rapport aux montants programmés. Les achats de matériels militaires font l’objet de contrats à long terme avec les industriels comportant des calendriers pluriannuels de livraisons qui ont été systématiquement décalés dans le temps, sans que le volume des commandes ne soit remis en cause. Le ministère de la défense a ainsi poursuivi une pratique budgétaire très ancienne consistant à repousser constamment plus loin dans le temps le règlement des engagements pris envers les armées et les industriels[4].

De 2012 à 2015, les ressources affectées à la Défense ont été à peu près stabilisées en valeur en loi de finances initiale et l’exécution des crédits a été marquée, comme les années précédentes, par des hausses non prévues des dépenses de personnel compensées par le report de la livraison et/ou du paiement d’équipements.

Source : annuaire statistique du ministère de la Défense et projets de lois de finances ; crédits de la mission Défense (hors gendarmerie) hors pensions, crédits du plan de relance de 2009-2010 affectés aux équipements militaires et ressources tirées de la cession d’immeubles et de licences dans les LFI ; FIPECO.

b) Les perspectives pour 2016 à 2019

Une augmentation significative de ces ressources apparait dans les LFI pour 2016 et 2017. En outre, il s’agit presque entièrement de crédits budgétaires de la mission défense, les ressources exceptionnelles voyant leur part très réduite. Il reste néanmoins que les crédits prévus pour les opérations extérieures (450 M€) sont largement inférieurs au montant qui a été nécessaire ces dernières années (plus de 1 000 M€).

Les attentats qui ont frappé Paris au début de 2015 et l’évolution de la situation dans les pays où interviennent les forces armées françaises ont conduit à actualiser la loi de programmation militaire de 2013 par une loi du 28 juillet 2015 qui prévoit l’évolution suivante des ressources budgétaires de la défense.

Les ressources budgétaires dans la loi de programmation militaire de 2015

|

|

2014

|

2015

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019

|

|

Ressources budgétaires (Md€)

|

31,4

|

31,4

|

32,0

|

32,3

|

32,8

|

34,0

|

Source : loi du 28 juillet 2015 ; hors pensions FIPECO.

Les crédits inscrits en loi de finances initiale pour 2017 (32,7 Md€) sont supérieurs au montant programmé.

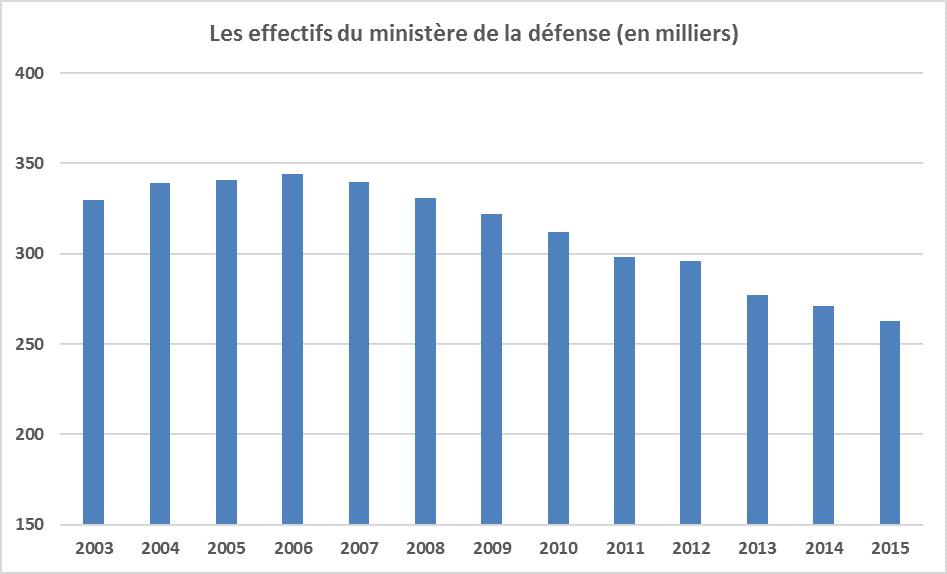

2) Les effectifs

De 2007 à 2015, les effectifs, civils et militaires hors gendarmerie, du ministère de la défense ont connu une forte diminution. Elle a été obtenue en réorganisant profondément les armées, avec notamment des fermetures d’établissements et des dissolutions d’unités.

Source : annuaire statistique du ministère de la défense (jusqu’à 2010) et projets de lois de règlement ; effectifs civils et militaires en ETPT, hors gendarmerie ; FIPECO

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, de 2007 à 2012, le ministère de la défense a fourni près du tiers de la baisse des effectifs de l’Etat[5] alors qu’il en représentait 17 %. De 2012 à 2015, ses effectifs ont diminué, comme ceux des autres ministères non prioritaires, dans le cadre de la politique de stabilisation globale des effectifs de l’Etat.

Cependant, comme l’a souligné la Cour des comptes, cette évolution s’est accompagnée de plans de revalorisation des carrières, d’un manque de maîtrise des promotions, d’une augmentation de la part des officiers dans les effectifs et d’un pilotage déficient des dépenses de personnel, lié pour partie aux dysfonctionnements du logiciel de paye, si bien que la masse salariale a continué à croître rapidement.

La loi du 28 juillet 2015 qui a révisé la loi de programmation militaire de 2013 prévoyait une hausse des effectifs en 2016, suivie d’une nouvelle baisse sur la période 2017-2018.

Les effectifs dans la loi de programmation militaire de 2015

|

|

2014

|

2015

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019

|

|

Evolution des effectifs

|

|

0

|

+ 2 300

|

- 2 600

|

- 2 800

|

- 3 800

|

Source : loi du 28 juillet 2015. FIPECO.

Le Conseil de défense et de sécurité nationale qui s’est tenu le 6 avril 2016 a toutefois annoncé que les effectifs prévus par la loi de programmation actualisée de 2015 seraient renforcés de 10 000 postes à l’horizon de 2019. Sur la période 2017-2019, les effectifs augmenteraient donc de 800 au lieu de baisser de 9 200. Le projet de loi de finances pour 2017 en tire les conséquences en prévoyant une augmentation des effectifs de 464 postes, au lieu d’une baisse de 2 600.

3) Des économies encore nécessaires

Si, dans le contexte actuel de guerre contre le terrorisme, les dépenses militaires doivent être augmentées en France, des mesures d’économie sont encore nécessaires pour améliorer leur efficience, comme le montrent régulièrement les rapports de la Cour des comptes dont les observations restent d’actualité.

Un rapport sur les rémunérations des militaires montre que les réformes de la gestion des ressources humaines dans les armées se sont traduites par des mesures catégorielles trop coûteuses et des promotions non maîtrisées entraînant une hausse excessive de la part des officiers dans les effectifs.

Dans un bilan à mi-parcours de la précédente loi de programmation militaire, la Cour identifiait 1 Md€ d’économies possibles sans remettre en cause le format des armées en agissant sur les dépenses liées aux achats, au service de santé, à la restauration et à l’immobilier.

Dans un autre rapport, elle appelait à une plus grande efficience des dépenses consacrées au maintien en condition opérationnelle des armées en revoyant son organisation, en professionnalisant les achats et en rationalisant les parcs de matériels.

[1] Mais pas les pensions des anciens combattants.

[2] La gendarmerie ne fait plus partie de la mission défense.

[3] Ces dépenses incluent le financement des pensions militaires.

[5] Hors transferts vers les collectivités locales et les opérateurs.