29/06/2021

Le budget vert de l'Etat

François ECALLE

PDF à lire et imprimer

Un rapport sur « l’impact environnemental du budget de l’Etat » a été annexé au projet de loi de finances (PLF) pour 2021. Sa première partie, appelée « budget vert de l’Etat », présente l’impact environnemental des crédits budgétaires et des dépenses fiscales inscrits dans le PLF « dans le but d’évaluer leur compatibilité avec les engagements de la France ».

Cette note explique d’abord quels sont les principes et méthodes du « green budgeting » et comment ils sont mis en œuvre dans quelques pays de l’Union européenne sur la base d’un récent document de travail de la Commission européenne. Elle présente ensuite le budget vert de l’Etat annexé au PLF pour 2021 et en montre l’intérêt et les limites.

Il existe trois approches de la budgétisation verte : identifier les dépenses qui ont un objectif environnemental, quel que soit leur impact réel, et en estimer la part dans le budget ; identifier celles dont on peut penser qu’elles contribuent positivement (ou négativement) à la réalisation d’un objectif environnemental, sans toutefois mesurer cette contribution, et en estimer la part dans le budget ; évaluer l’impact effectif des dépenses au regard de la réalisation des objectifs environnementaux.

La Commission européenne a recensé des éléments récents de budgétisation verte dans les budgets de cinq pays et dans celui de l’Union européenne. Ils relèvent des deux premières approches et ne couvrent que le budget de l’Etat, en totalité (les dépenses budgétaires et parfois les dépenses fiscales) ou en partie. Il y a un seul objectif environnemental, la lutte contre le changement climatique, ou plusieurs. Il est rare que les dépenses dommageables à l’environnement soient recensées. Dans la plupart des pays, l’élaboration du budget vert relève de la responsabilité du ministre des Finances, qui coordonne plus ou moins étroitement les travaux des autres ministères. Il n’y a pas de validation spécifique des budgets verts par des certificateurs indépendants.

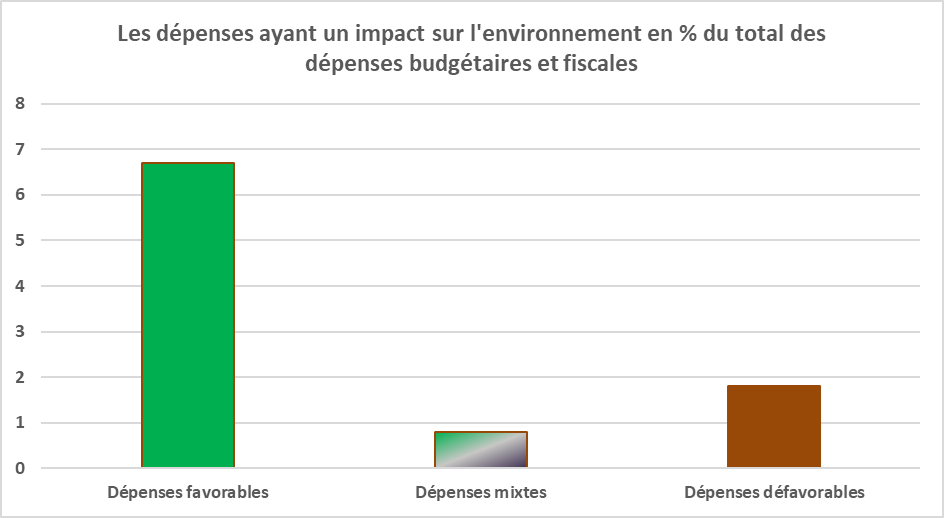

En France, le budget vert de l’Etat retient six objectifs environnementaux et couvre l’ensemble des dépenses budgétaires et fiscales. Celles qui n’ont pas d’objectif environnemental ni d’effet avéré sur l’environnement en représentent 91 %. Celles qui sont, en principe ou en pratique, favorables à la réalisation d’au moins un objectif environnemental, sans être défavorables à un autre objectif, en représentent 7 %. Les dépenses défavorables à la réalisation d’au moins un objectif environnemental sans être favorables à un autre objectif en représentent 2 %. Enfin, celles qui ont un impact favorable à la réalisation d’au moins un objectif environnemental et défavorable à la réalisation d’au moins un autre objectif en représentent 1 %.

Ce budget vert a un caractère expérimental, mais il faudrait consolider le classement des dépenses en le faisant valider par un organisme indépendant comme la Cour des comptes. Ce classement repose en effet sur l’avis d’un groupe de travail interne à l’administration alors que, faute de réelles évaluations, il est inévitablement souvent très conventionnel.

On peut s’interroger sur l’utilité de ce budget vert. Il se superpose en effet au dispositif de performance de la LOLF, avec ses centaines d’objectifs et d’indicateurs dont l’impact sur les décisions budgétaires est quasi-nul, et on peut craindre qu’il n’ait le même résultat.

A) Les principes et la pratique de la budgétisation verte dans l’Union européenne

1) Les principes

La budgétisation verte est définie dans le document de travail de la Commission européenne, qui reprend des travaux de l’OCDE sur ce sujet, comme une procédure permettant d’identifier et d’évaluer les contributions des dépenses et recettes budgétaires à la réalisation d’objectifs environnementaux. C’est une forme très particulière de budgétisation par la performance dans laquelle les objectifs sont seulement environnementaux et tout le budget est en principe évalué au regard de ces seuls objectifs. Il existe trois approches de la budgétisation verte :

- on peut d’abord considérer qu’une dépense (ou une recette) budgétaire est verte si elle a un objectif environnemental, même s’il n’est pas démontré qu’elle contribue effectivement à l’atteindre, puis estimer la part de ces dépenses et recettes vertes dans le budget ; c’est la forme la plus simple de budgétisation verte ;

- on peut ensuite considérer qu’une dépense (ou une recette) budgétaire est verte si elle contribue positivement à atteindre un objectif environnemental sans mesurer l’ampleur de cette contribution, même si ce n’est pas son objectif officiel ; si elle contribue négativement à un objectif environnemental, on peut lui donner une autre couleur (souvent le marron) ; la part de ces dépenses et recettes vertes et marron dans le budget peut ensuite être estimée ;

- on peut enfin évaluer l’impact (positif ou négatif) d’une dépense (ou recette) au regard d’un objectif environnemental, même si ce n’est pas son objectif officiel ; il est alors possible d’estimer l’impact global du budget au regard d’un objectif environnemental ; cette approche est en théorie la plus pertinente mais elle est en pratique très difficile à mettre en œuvre.

Les objectifs environnementaux sont toutefois multiples, pas toujours clairs et parfois contradictoires. Une mesure budgétaire peut à la fois contribuer à réaliser un objectif environnemental et à s’éloigner d’un autre objectif environnemental (les subventions en faveur des éoliennes contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre mais aussi à mettre en danger les oiseaux et à dégrader les paysages). Pour résoudre cette difficulté, il faudrait mesurer le coût marginal social des divers dommages environnementaux et procéder à une évaluation socio-économique de toutes les mesures budgétaires sur la base de ces coûts, ce qui est en pratique hors de portée.

2) La pratique

La Commission européenne a recensé des éléments de budgétisation verte dans cinq pays (Finlande, France, Irlande, Italie et Suède) ainsi que dans le budget de l’Union européenne. Ces expériences de budgétisation verte ont été engagées au cours des cinq dernières années.

Les objectifs environnementaux retenus sont limités au changement climatique (Irlande) ou beaucoup plus divers (notamment en Italie). L’Union européenne retient le changement climatique et la biodiversité.

Le champ des dépenses et recettes budgétaires couvertes est limité à une partie du budget (Irlande) ou exhaustif (France). Il s’agit seulement du budget de l’Etat, mais des communes ont adopté un budget vert dans certains pays (Italie, Allemagne).

La Finlande et la Suède se contentent de la première des trois approches présentées ci-dessus (identifier les dépenses et recettes qui ont un objectif environnemental). La France, l’Irlande et l’Italie suivent la deuxième en essayant d’identifier les dépenses et recettes qui ont un impact manifestement positif ou négatif sur un objectif environnemental sans le quantifier. L’Italie utilise une nomenclature budgétaire relativement fine et retient beaucoup d’objectifs.

L’Union européenne affecte un coefficient de 0, de 40 % ou de 100 % à chaque dépense budgétaire suivant que sa contribution à la lutte contre le changement climatique et à la protection de la biodiversité est nulle, partielle ou totale (il n’y a pas de contribution négative). Elle peut ainsi afficher que 30 % des crédits du cadre financier pluriannuel 2021-2027 sont consacrés à la lutte contre le changement climatique.

Il est rare que les dépenses et recettes dommageables à l’environnement soient recensées. Seules la France et l’Italie ont engagé ce recensement.

Les évaluations chiffrées de l’impact effectif des dépenses et recettes budgétaires sur l’environnement sont rares et les résultats sont présentés dans des documents différents du « budget vert ».

Les fondements juridiques de ces budgets verts vont d’une annonce ministérielle (Irlande) à un article de loi (France, Italie, Suède).

Dans la plupart des pays, l’élaboration du budget vert relève de la responsabilité du ministre des Finances, qui coordonne les travaux des autres ministères. Le processus est plus centralisé dans certains pays (France) que dans d’autres (Italie, Irlande). Les budgets verts sont le plus souvent présentés dans des rapports annexés aux projets de loi de finances, parfois également en annexe aux projets de loi de règlement des comptes.

Il n’y a pas de validation spécifique des budgets verts par des certificateurs indépendants. Ils sont examinés par le Parlement dans les mêmes conditions que les autres rapports annexés aux projets de lois de finances. Cependant, il existe dans plusieurs pays des agences indépendantes chargées d’évaluer la politique environnementale et notamment le respect des objectifs de transition énergétique. Pour ces agences, le budget vert de l’Etat est une source d’informations parmi d’autres.

B) Le budget vert de l’Etat annexé au projet de loi de finances pour 2021

1) La méthodologie

La méthodologie du budget vert de l’Etat repose sur des travaux de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’environnement et du développement durable présentés dans un rapport de 2019.

Six objectifs environnementaux sont retenus : atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, gestion de la ressource en eau, réduction des déchets, lutte contre les autres pollutions, protection de la biodiversité et des espaces naturels.

Pour chacun de ces objectifs, tous les programmes budgétaires, ou les actions à un niveau plus fin, se voient attribuer une « pastille » de couleur verte (dépense favorable à l’environnement), grise (dépense neutre) ou marron (dépense défavorable à l’environnement) dans les conditions suivantes.

Les dépenses vertes rassemblent :

- celles qui ont un objectif environnemental principal ou participent directement à la production d’un bien ou d’un service environnemental (éco-activités) ;

- les dépenses sans objectif environnemental mais ayant un impact environnemental avéré ;

- les dépenses favorables à l’environnement à court terme mais dont l’impact est incertain à long terme.

Les dépenses grises n’ont pas d’objectif environnemental ni d’effet avéré en pratique, positif ou négatif, sur l’environnement.

Les dépenses de couleur marron ont un impact négatif immédiat avéré sur l’environnement ou incitent à des comportements défavorables à celui-ci.

La couleur d’une dépense peut être différente selon les objectifs environnementaux retenus.

Pour attribuer ces pastilles de couleur, le groupe de travail interministériel chargé d’établir ce budget vert s’est appuyé sur de multiples sources : évaluations quand elles existent, documents budgétaires, travaux parlementaires, rapports d’audit, études économiques etc. Le classement obtenu est considéré comme provisoire.

Le champ retenu est celui de l’objectif de dépenses totales de l’Etat, soit 488 Md€ dans le projet de loi de finances pour 2021, auquel sont ajoutés les dépenses fiscales (86 Md€), soit un total de 574 Md€.

2) Les résultats

La plupart des dépenses (521 Md€ soit 90,8 % du total) ont été considérées comme grises (neutres). On y trouve notamment toutes les dépenses de personnel, à l’exception de celles du ministère de l’Environnement, les versements aux collectivités locales et à l’Union européenne, les prestations sociales et les aides aux entreprises non soumises à des conditions environnementales.

Les dépenses complètement vertes, c’est-à-dire favorables à la réalisation d’au moins un objectif environnemental sans être défavorables à un autre objectif environnemental atteignent 38 Md€ (6,7 % du total), dont 3 Md€ de dépenses fiscales. On y trouve notamment les aides au développement des énergies renouvelables (7 Md€), une partie des crédits du plan de relance (6 Md€), une partie de l’aide publique au développement (2 Md€), les taxes affectées par l’Etat aux agences de l’eau (2 Md€) et l’application d’un taux réduit de TVA aux travaux d’amélioration énergétique (1 Md€) pour ce qui concerne les dépenses fiscales.

Les dépenses de couleur totalement marron, c’est-à-dire défavorables à la réalisation d’au moins un objectif environnemental sans être favorables à un autre objectif, s’élèvent à 10 Md€ (1,8 % du total), dont 7 Md€ de dépenses fiscales. On y trouve notamment les exonérations et taux réduits appliqués à la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (5 Md€) et les subventions à la production d’énergie en Corse et Outre-mer (1 Md€).

Enfin, des dépenses « mixtes » (entre le vert et le marron) sont distinguées et rassemblent celles qui ont un impact favorable à la réalisation d’au moins un objectif environnemental et défavorable à la réalisation d’un autre objectif. Elles représentent 5 Md€ (0,9 % du total) et on y trouve notamment les dépenses affectées aux infrastructures de transport (4 Md€).

Source : projet de loi de finances pour 2021 ; FIPECO.

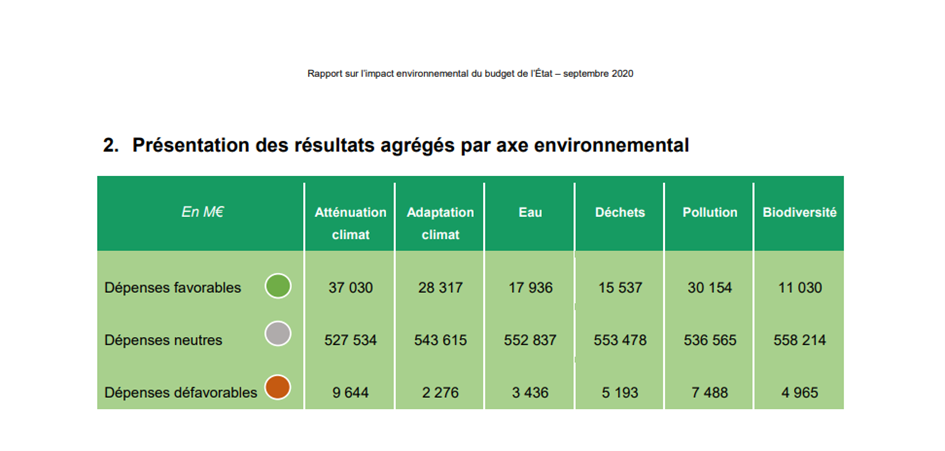

Pour chacun des six objectifs environnementaux les 574 Md€ de dépenses budgétaires et fiscales peuvent être réparties entre dépenses neutres, favorables et défavorables à leur réalisation.

Source : projet de loi de finances pour 2021 ; FIPECO.

3) Commentaires

Ce budget vert a un caractère encore expérimental et devra évoluer mais il permet à la France de figurer parmi les pays qui donnent l’exemple en matière de budgétisation verte.

Il faudrait consolider le classement par couleurs en essayant de réduire la part des dépenses grises (neutres) et en s’appuyant sur des évaluations indépendantes des dépenses budgétaires et fiscales. Ce classement repose actuellement sur l’appréciation d’un groupe de travail interne à l’administration alors que, faute de réelles évaluations, il est inévitablement souvent très conventionnel, voire subjectif. Pour en assurer la légitimité, et même si les autres pays ne semblent pas le faire, il faudrait qu’il soit validé par un organisme tiers comme la Cour des comptes.

La principale question que pose ce budget vert est celle de son utilité. Il se superpose en effet au dispositif de performances de la LOLF avec ses centaines d’objectifs et d’indicateurs dont l’impact sur les décisions budgétaires, l’efficience de la gestion publique et la modernisation de l’Etat est quasiment nul. On peut craindre que la budgétisation verte, forme particulière de la budgétisation par la performance, n’ait le même résultat.