09/03/2017

Le coût des politiques publiques en France et en Europe de 2005 à 2015

François ECALLE

PDF à lire et imprimer

Les instituts statistiques nationaux de l’Union européenne ventilent les dépenses publiques par grandes « fonctions », celles-ci correspondant à des politiques publiques dont le coût est ainsi mesuré. La récente publication de cette ventilation pour 2015 dans l’ensemble des pays de l’Union européenne, par Eurostat, permet de comparer le niveau, en 2015, et l’évolution, de 2005 à 2015, du coût des politiques publiques en France et en Europe.

Le niveau des dépenses publiques est, en moyenne, assez proche dans la zone euro (48,6 % du PIB) et dans l’Union européenne (47,2 %), ainsi que son évolution de 2005 à 2015 (respectivement 1,9 et 1,2 point de PIB), du moins par comparaison avec la France. Par souci de simplification, seule la zone euro est ici retenue comme référence.

De 2005 à 2015, le coût des politiques publiques a nettement plus augmenté en France (+ 4,1 points de PIB) que dans la zone euro (+ 1,9 point) et il se situe désormais en France 8,4 points de PIB au-dessus de la moyenne européenne.

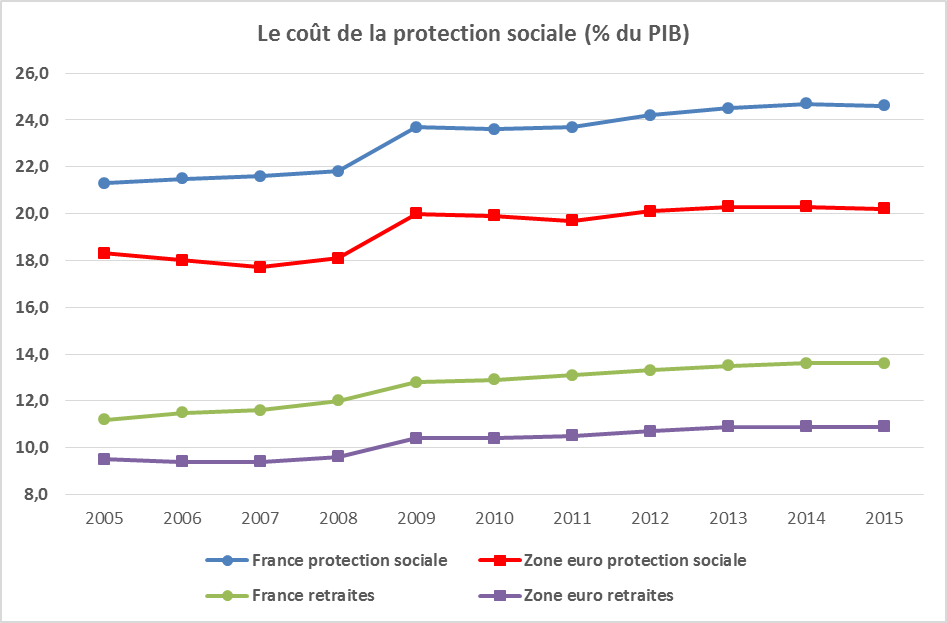

La protection sociale est le principal déterminant de l’écart en 2015 et de son évolution de 2005 à 2015. Son coût est supérieur de 5,0 points de PIB en France en 2015 alors que l’écart était de 3,3 points en 2005. Les pensions de retraite contribuent pour 2,8 points à cet écart sur le coût de la protection sociale en 2015, contre 1,7 point en 2005. Les dépenses de santé y contribuent pour 1 point de PIB, en 2015 comme en 2005.

Le coût de toutes les autres politiques publiques est plus élevé en France, en 2015 comme en 2005, à l’exception de la sécurité intérieure (fonction « ordre et sécurité publics ») et des « services généraux » en 2015. Cette dernière fonction comprend notamment la charge d’intérêt et les dépenses de recherche fondamentale, qui sont plus faibles en France.

L’écart est important (1,2 point de PIB en 2015) et a fortement augmenté depuis 2005 pour la fonction « affaires économiques », notamment du fait du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Tout en étant relativement stable dans le temps, il est particulièrement marqué pour la politique du logement (1,0 point de PIB) et l’enseignement (0,8 point de PIB).

Les réformes de ces différentes politiques publiques qui pourraient permettre de rapprocher leur coût de la moyenne européenne sont précisées dans une communication que j’ai présentée en janvier 2017 à l’Académie des sciences morales et politiques.

A) Le coût des politiques publiques est plus élevé de 8,4 points de PIB en France en 2015 et cet écart s’est accru depuis 2005

Le tableau suivant présente la ventilation des dépenses publiques par fonctions, ou politiques publiques, établie par Eurostat pour la France et la zone euro en 2005 et 2015.

Les dépenses publiques par fonction en % du PIB

|

|

2005

|

2015

|

|

|

France

|

Zone euro

|

France

|

Zone euro

|

|

Protection sociale

Dont : retraites

Santé

Famille

Chômage

Exclusion sociale

Autres (invalidité…)

|

28,0

11,2

7,6

2,3

1,9

0,7

4,3

|

24,7

9,5

6,7

1,5

1,9

0,5

4,6

|

31,9

13,6

8,2

2,5

2,0

1,0

4,6

|

26,9

10,8

7,2

1,7

1,7

0,6

4,9

|

|

Logements et équipements collectifs

|

2,0

|

1,1

|

2,0

|

1,0

|

|

Enseignement

|

5,5

|

4,7

|

5,5

|

4,7

|

|

Loisirs, culture et culte

|

1,3

|

1,1

|

1,3

|

1,1

|

|

Protection de l’environnement

|

0,9

|

0,8

|

1,0

|

0,8

|

|

Affaires économique

|

4,6

|

4,4

|

5,7

|

4,5

|

|

Services généraux

|

7,4

|

7,0

|

6,3

|

6,6

|

|

Ordre et sécurité publics

|

1,5

|

1,7

|

1,6

|

1,7

|

|

Défense

|

1,8

|

1,3

|

1,8

|

1,2

|

|

Total des dépenses publiques

|

52,9

|

46,7

|

57,0

|

48,6

|

Source : Eurostat, FIPECO.

Le total des dépenses publiques, qui correspond au coût de l’ensemble des politiques publiques pour les « administrations publiques », s’est élevé à 57,0 % du PIB en France en 2015 contre 48,6 % en moyenne dans la zone euro, soit un écart de 8,4 points. Cet écart était encore de 6,2 points en 2005 et le coût des politiques publiques a donc plus augmenté en France (+ 4,1 points) que dans la zone euro (+ 1,9 points) au cours de ces dix années.

B) La protection sociale est la principale cause de l’écart global

Les dépenses publiques consacrées à la protection sociale (y compris l’assurance maladie mais hors logement[1]) s’élèvent à 31,9 points de PIB en France en 2015, contre 26,9 points dans la zone euro[2]. L’écart est passé de 3,3 points de PIB en 2005 à 5,0 points en 2015.

Les pensions de retraite sont les dépenses publiques pour lesquelles l’écart entre la France et la zone euro est le plus important (presque 3 points de PIB en 2015). Il résulte pour partie du caractère obligatoire et monopolistique des régimes complémentaires, ARRCO et AGIRC pour les salariés du secteur privé, qui sont classés parmi les administrations publiques en raison de ces caractéristiques. Dans les autres pays, ces régimes complémentaires font souvent l’objet d’un choix, au niveau de la branche ou de l’entreprise, et ils sont donc classés en dehors du champ des administrations publiques.

Malgré les mesures mises en œuvre en France au cours de ces dix années, et notamment parce que des réformes ont également été réalisées dans les autres pays, le coût des retraites a plus augmenté en France et l’écart est passé de 1,7 à 2,8 points de PIB.

La hausse du coût de ces politiques publiques, en pourcentage du PIB, en 2009 en France et dans la zone euro résulte surtout de la diminution du PIB.

Source : Eurostat ; FIPECO

Ces choix collectifs entre assurances obligatoires en monopole, d’un côté, et assurances facultatives en concurrence, de l’autre, expliquent également une partie de l’écart entre les dépenses publiques de santé de la France et de la zone euro (1,0 point de PIB). Le poids de ces dépenses, en points de PIB, a augmenté parallèlement en France et dans la zone euro.

Les dépenses affectées aux familles, aux chômeurs et à la lutte contre l’exclusion sont plus élevées en France que dans la zone euro. Ce n’est pas le cas, globalement, des « autres politiques sociales » (invalidité…), en raison notamment des pensions de réversion (pour 0,2 point de PIB, ce qui atténue légèrement l’écart précédent sur les retraites).

C) Presque toutes les politiques publiques ont un coût plus élevé en France

La fonction « ordre et sécurité publics » regroupe les dépenses affectées aux forces de l’ordre (police et gendarmerie), à la justice et à l’administration pénitentiaire. C’est la seule dont le coût est plus faible en France que dans la moyenne de la zone euro en 2015 comme en 2005.

C’est aussi le cas, en 2015, pour les « services généraux », qui comprennent notamment le service de la dette dont le coût est inférieur en France (2,2 % du PIB contre 2,5 % dans la zone euro). Ils comprennent aussi les dépenses affectées à la recherche fondamentale, plus faibles en France (0,3 % du PIB contre 0,6 %).

Au sein des « services généraux », les dépenses de fonctionnement des « organes législatifs et exécutifs » (assemblées parlementaires, Présidence de la République, services du Premier ministre) et celles des administrations non comprises dans les autres fonctions (finances et affaires étrangères notamment), qui pourrait être qualifiées de « frais généraux », représentent 3,5 % du PIB en France et 3,2 % dans la zone euro.

L’écart entre les coûts en France et dans la zone euro est particulièrement important pour ce qui concerne les « affaires économiques » et il a nettement cru depuis 2005. Il s’agit d’une fonction assez hétéroclite où on trouve aussi bien les dépenses publiques, de fonctionnement et d’investissement, en faveur des transports que les aides à l’agriculture ou au développement des énergies renouvelables ou encore les crédits d’impôt pour la recherche ou pour la compétitivité et l’emploi (le CICE)[3]. L’augmentation de l’écart global entre 2005 (0,2 point de PIB) et 2015 (1,2 point) tient principalement à la montée en charge du CICE.

S’il est stable, l’écart entre les coûts de la politique du logement[4] en France (2,0 % du PIB) et dans la zone euro (1,0 %) est particulièrement notable puisqu’il est du simple au double. Ce coût inclue le montant des crédits d’impôts (le prêt à taux zéro essentiellement) mais pas celui des autres avantages fiscaux (réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatifs, exonérations de taxes foncières…).

Les dépenses militaires de la France (pensions militaires comprises) sont supérieures de 0,6 point de PIB à celle de la zone euro, ce qui s’explique par ses responsabilités particulières en ce domaine (présence permanente au Conseil de sécurité de l’ONU, dissuasion nucléaire, opérations extérieures). La France ne respecte pas la cible fixée par l’OTAN pour ses membres (2,0 % du PIB) mais les autres pays de la zone euro devront accroître beaucoup plus leurs dépenses pour l’atteindre.

Enfin, la France dépense nettement plus que les autres pays de la zone euro pour l’enseignement (écart de 0,8 point de PIB), les loisirs, la culture et les cultes (0,2 point) et la protection de l’environnement (0,2 point).

[1] Dans les publications d’Eurostat, les dépenses de protection sociale excluent l’assurance maladie et incluent les aides au logement.

[2] Ces dépenses affectées à la fonction « protection sociale » sont différentes, sans en être très éloignées, des dépenses correspondant aux « prestations sociales » et des dépenses des « administrations de sécurité sociale ».

[3] Les crédits d’impôts sont enregistrés comme des dépenses publiques en comptabilité nationale. Remplacer le CICE par un allègement de cotisations sociales entraînerait une baisse des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires, au prix d’une hausse du déficit de l’année de transition (cf. commentaire sur cette proposition).

[4] Y compris les allocations personnelles et les équipements collectifs (réseaux de distribution d’eau…).