15/09/2021

Les dépenses hospitalières en France et en Europe en 2019

François ECALLE

PDF à lire et imprimer

Ce billet a pour objet de comparer l’effort financier collectif réalisé en faveur des hôpitaux en France et en Europe en 2019, en mobilisant la base de données de l’OCDE sur la santé.

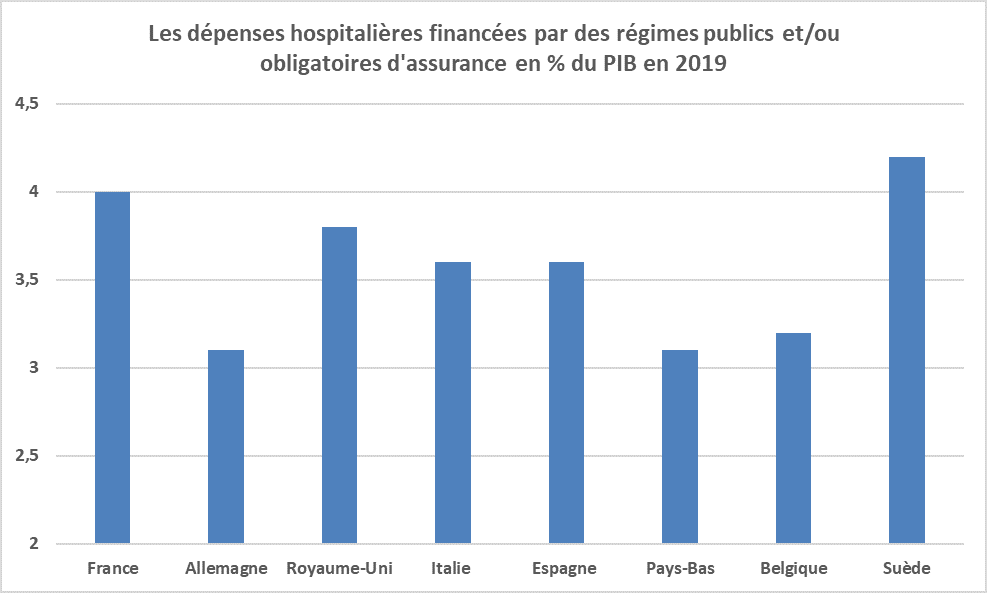

La comparaison des dépenses publiques entre les pays doit tenir compte des ressources qui peuvent être levées pour les financer. Les dépenses des hôpitaux, publics et privés, financées par des régimes publics et/ou obligatoires d’assurance sont donc rapportées ici au PIB, qui est une mesure, certes approximative, de l’assiette sur laquelle sont prélevés les impôts et cotisations sociales. Cet effort collectif de financement des dépenses hospitalières représentait 4,0 % du PIB en France en 2019, ce qui nous situait au troisième rang en Europe, derrière la Suède et le Danemark (4,2 et 4,1 % du PIB). L’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique étaient loin derrière.

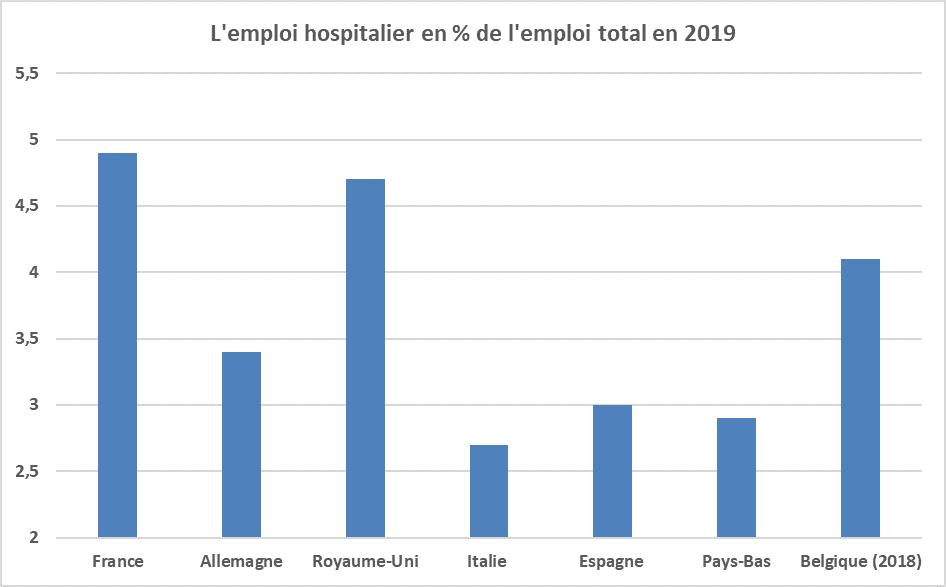

Rapporter les effectifs hospitaliers à l’emploi total dans l’économie permet de déterminer si une fraction plus ou moins importante de la force de travail d’un pays est consacrée aux soins hospitaliers. L’emploi hospitalier représentait 4,9 % de l’emploi total en 2019 en France, ce qui nous situait au premier rang de l’Union européenne. La part des non-soignants dans les effectifs hospitaliers était plus élevée en France (34 %) et en Belgique qu’en Allemagne, en Italie et en Espagne.

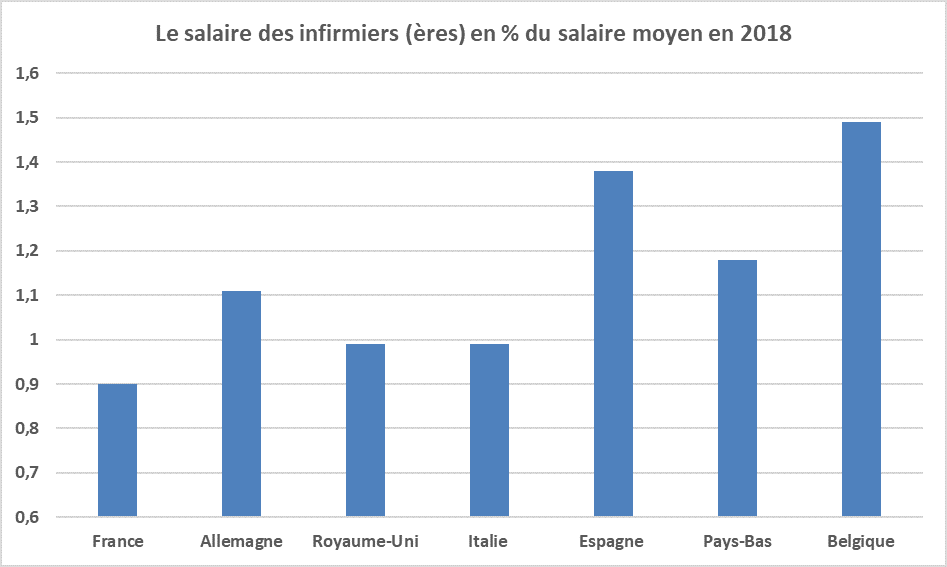

La France et l’Italie étaient les seuls des grands pays européens comparables où le salaire moyen des infirmiers(ères) était inférieur au salaire moyen dans l’ensemble de l’économie en 2018 (de 10 % en France). Il était supérieur de plus de 10 % au salaire moyen en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique.

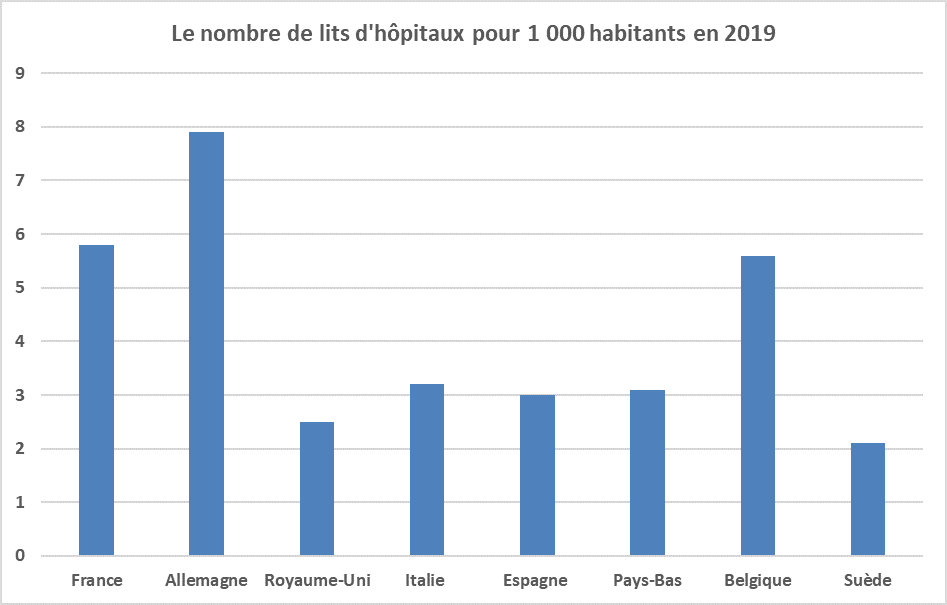

Au regard de ses ressources, la France faisait donc un effort collectif plus important que les autres pays européens pour financer ses hôpitaux en 2019, notamment un nombre élevé d’emplois hospitaliers et plus particulièrement d’agents techniques et administratifs, bien que les personnels soignants y fussent moins bien payés. Cet effort financier lui permettait d’offrir un nombre de lits par habitant plus élevé que dans les autres grands pays européens, à l’exception de l’Allemagne.

A) Les dépenses publiques hospitalières

Les dépenses publiques d’un pays sont parfois rapportées à son nombre d’habitants. S’agissant des dépenses de santé et si elles sont exprimées dans une même monnaie, ce ratio est alors utilisé pour déterminer si l’effort financier réalisé pour soigner chaque citoyen est plus ou moins important que dans les autres pays. La comparaison des dépenses par habitant ne tient cependant pas compte des ressources disponibles dans un pays pour financer les dépenses publiques. Aligner les dépenses de santé par habitant d’un pays pauvre sur celles d’un pays riche[1] pourrait l’obliger à y consacrer la totalité de ses recettes fiscales, ce qui n’a aucun sens.

L’effort collectif réalisé par un pays pour soigner sa population doit être estimé, pour être comparé à celui des autres pays, en tenant compte de ses ressources et donc du niveau de son produit intérieur brut car c’est une mesure, certes approximative, de l’assiette sur laquelle sont prélevés les impôts et les cotisations sociales (à législation inchangée, le produit des prélèvements obligatoires augmente à peu près comme le PIB). Même entre les grands pays européens, les écarts entre les niveaux de PIB par habitant sont importants (par exemple, celui de l’Allemagne était supérieur de 37 % à celui de l’Italie en 2019).

Les dépenses des hôpitaux, publics et privés, financées par des régimes publics et/ou obligatoires d’assurance, telles qu’estimées par l’OCDE, sont donc rapportées au PIB dans le graphique suivant qui présente ce ratio pour les grands pays de l’Union européenne[2].

Source : OCDE ; FIPECO.

Les dépenses publiques hospitalières de la France, ainsi définies, représentaient 4,0 % du PIB en 2019 et elles se situaient au troisième rang en Europe, juste derrière celles de la Suède et du Danemark (4,2 et 4,1 %)[3]. Celles de l’Allemagne et des Pays-Bas étaient nettement plus faibles (3,1 %), de même que celles de la Belgique (3,2 %)[4].

Ces dépenses ne comprennent pas les dépenses des hôpitaux qui sont financées par des assurances privées facultatives ou directement par les ménages et qui sont généralement inférieures à 0,5 % du PIB (0,2 % en France) mais peuvent être importantes dans certains pays, comme la Belgique où elles atteignent 0,9 % du PIB.

B) L’emploi et les salaires hospitaliers

1) Les effectifs

Les rémunérations des personnels hospitaliers sont payées pour l’essentiel grâce à des impôts ou des cotisations sociales prélevées sur le travail de ceux qui ont un emploi. Rapporter les effectifs hospitaliers à l’emploi total dans l’économie permet de déterminer si une fraction plus ou moins importante des personnes qui travaillent est payée par les autres pour rendre des services hospitaliers.

Source : OCDE ; FIPECO.

L’emploi hospitalier (public et privé) représentait 4,9 % de l’emploi total en 2019 en France, ce qui nous situait au premier rang de l’Union européenne à 28 et nettement au-dessus de la plupart des grands pays comparables (l’emploi dans les hôpitaux suédois n’est pas renseigné dans la base de l’OCDE). A cette aune, l’emploi hospitalier était particulièrement faible en Italie.

La base de données de l’OCDE permet de distinguer les emplois de personnels soignants (médecins, infirmiers, aides-soignants…) et non-soignants (agents techniques et administratifs) dans quelques pays. La part des emplois non-soignants est nettement plus élevée en France (34 %) et en Belgique (36 %) qu’en Allemagne (22 %), en Italie (25 %) et en Espagne (24 %). Les données de l’Insee pour la France font état de 11 % de personnels administratifs, 9 % de personnels techniques, 8 % d’agents de service et 6 % de personnels éducatifs et sociaux et médico-techniques.

Il est possible que certaines de ces fonctions administratives et techniques soient plus souvent externalisées dans les autres pays et que les effectifs concernés ne soient pas inclus dans les données précédentes. Leur coût est néanmoins compris dans les dépenses publiques hospitalières présentée plus haut, sous forme d’achats de services.

Une autre note sur le site de FIPECO montre que la répartition spatiale des emplois hospitaliers en France est très inégale. L’Ile-de-France est la région où le rapport des effectifs des hôpitaux au nombre d’habitants est le plus faible alors que ce ratio est particulièrement élevé dans certains départements ruraux.

2) Les salaires

Comparer les salaires d’une catégorie professionnelle dans différents pays en les exprimant dans une même monnaie, même en tenant compte des écarts de pouvoir d’achat, n’est pas pertinent si ces comparaisons sont utilisées pour en fixer le niveau dans un pays. En effet, le niveau moyen des salaires dépend du niveau de développement du pays, plus précisément de la productivité moyenne du travail, et varie donc beaucoup d’un pays à l’autre. Il est préférable de rapporter les salaires de cette catégorie professionnelle au salaire moyen, ou médian, dans l’ensemble de l’économie et d’établir des comparaisons internationales de ce ratio.

La base de données de l’OCDE permet de comparer le rapport du salaire moyen des infirmiers(ères) au salaire moyen de l’ensemble des salariés en France et dans quelques pays européens. Il en ressort que la France et l’Italie sont les seuls grands pays européens où le salaire moyen des professions infirmières était inférieur au salaire moyen dans l’économie en 2018 (de 10 % en France et 1 % en Italie). Il était supérieur au salaire moyen de plus de 10 % en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique.

L’OCDE renseigne également le salaire moyen des médecins spécialistes hospitaliers en France et dans quelques pays. A 2,1 fois le salaire moyen de l’économie française, il était inférieur en 2018 à celui de la plupart des autres grands pays (3,4 fois le salaire moyen en Allemagne).

L’OCDE ne renseigne pas les rémunérations des aides-soignants et des autres agents de la catégorie C de la fonction publique. En France, ces derniers ont un salaire net moyen supérieur à celui des ouvriers et employés du secteur privé (cf. fiche sur les salaires publics), ce qui résulte des mesures prises en faveur des bas salaires de la fonction publique au cours de ces dernières années. Il n’est donc pas certain que les agents hospitaliers de catégorie C apparaîtraient aussi défavorisés que les infirmiers si des comparaisons internationales étaient possibles.

Au total, si c’est avéré pour les infirmiers(ères), il est probable mais pas certain que les agents hospitaliers français étaient dans leur ensemble moins bien payés que leurs homologues étrangers en proportion du salaire moyen dans l’ensemble de l’économie en 2018.

Source : OCDE ; FIPECO.

C) Le nombre de lits dans les hôpitaux

La France faisait un effort collectif important, au regard de ses ressources, pour assurer le financement de ses hôpitaux, ce qui lui permettait d’offrir en 2019 un nombre de lits pour 1 000 habitants dans les hôpitaux publics et privés (5,8) plus élevé que dans les grands pays européens comparables, à l’exception de l’Allemagne (7,9 lits pour 1 000 habitants). Certains pays d’Europe de l’est offraient également un nombre plus élevé de lits par habitants (6,2 pour 1 000 en Pologne, par exemple).

La base de données de l’OCDE permet d’isoler les lits pour soins aigus, mais pas de décomposer cette catégorie. Il y en avait 3,0 pour 1 000 habitants en France en 2019, soit moins qu’en Allemagne (5,9 pour 1 000 habitants) et en Belgique (5,0) mais plus que dans les autres grands pays. Il n’y en avait, par exemple, que 1,9 en Suède.

Source : OCDE ; FIPECO.

Le coût et la qualité de ces lits peut toutefois fortement différer d’un pays à l’autre. S’agissant du coût, et peut-être de la qualité, on peut noter que le nombre d’emplois hospitaliers par lit est très variable d’un pays à l’autre : il était de 3,4 en France en 2019 contre 9,4 au Royaume-Uni et 4,8 aux Pays-Bas mais de 2,2 en Allemagne, ce qui peut toutefois être compensé par une plus forte externalisation de certains services.

La base de données de l’OCDE distingue les lits offerts dans les hôpitaux publics, privés sans but lucratif et privés lucratifs. La proportion de lits dans le secteur privé lucratif était de 24 % en France en 2019 contre 31 % en Allemagne, 29 % en Italie et 19 % en Espagne. Elle était quasi-nulle au Royaume-Uni où les lits d’hôpitaux sont quasiment tous classés dans le secteur public ainsi qu’aux Pays-Bas et en Belgique où les lits des hôpitaux privés sans but lucratif représentaient respectivement 100 et 73 % du total.

[1] Même en tenant compte de la « parité de pouvoir d’achat » pour convertir les monnaies entre elles.

[2] L’OCDE distingue les régimes suivants de financement : par des régimes publics et/ou obligatoires ; par des régimes facultatifs privés ; par les ménages.

[3] Seuls les plus grands pays figurent sur le graphique.

[4] La décomposition des dépenses publiques par « fonctions » établie par Eurostat donne un montant différent pour les dépenses publiques hospitalières mais leur champ n’est pas le même et les données publiées par Eurostat sont beaucoup moins nombreuses et précises.