29/08/2016

Les dépenses publiques et la sécurité

François ECALLE

PDF à lire et imprimer

Dans le contexte actuel de guerre contre le terrorisme islamique, ce billet fait le point sur les dépenses publiques affectées à la sécurité. Dans la première partie, il présente leur évolution passée et leur niveau actuel, en France et dans l’Union européenne, en s’appuyant sur la décomposition des dépenses publiques par fonction établie par Eurostat et en retenant celles relatives aux fonctions « défense »[1] et « ordre et sécurité publics ». Ces dernières correspondent pour l’essentiel, s’agissant de la France, aux crédits de la mission budgétaire « justice » et des programmes budgétaires « police » et « gendarmerie » nationales ainsi qu’aux dépenses des collectivités locales dans ce domaine (polices municipales notamment). La deuxième partie examine si l’augmentation nécessaire de ces dépenses est de nature à remettre en cause les objectifs d’évolution des dépenses publiques.

En pourcentage du PIB ou du total des dépenses publiques, si les dépenses de sécurité s’inscrivent sur une même tendance stable ou décroissante depuis 2006 en France et dans l’ensemble de l’Union européenne, les niveaux atteints en 2014 en France et dans les autres pays sont très différents. Les dépenses affectées à l’ordre et la sécurité publics sont nettement inférieures en France à celle des autres pays européens, à l’exception notable de la Suède. Les dépenses militaires y sont en revanche nettement plus élevées que dans les autres pays européens, à l’exception du Royaume-Uni qui constitue la référence la plus pertinente.

Une augmentation des dépenses de sécurité en France est nécessaire bien que des mesures d’économie soient tout aussi nécessaires et possibles pour améliorer leur efficience. La hausse de ces dépenses annoncée par le Gouvernement ne contribue cependant que dans une faible mesure au relèvement prévisible des objectifs de dépenses publiques pour 2017.

A) Des dépenses plus fortes en France que dans l’Union européenne pour la défense, sauf au Royaume-Uni, mais plus faibles pour l’ordre et la sécurité publics

1) Une tendance stable ou décroissante en France et dans l’Union européenne

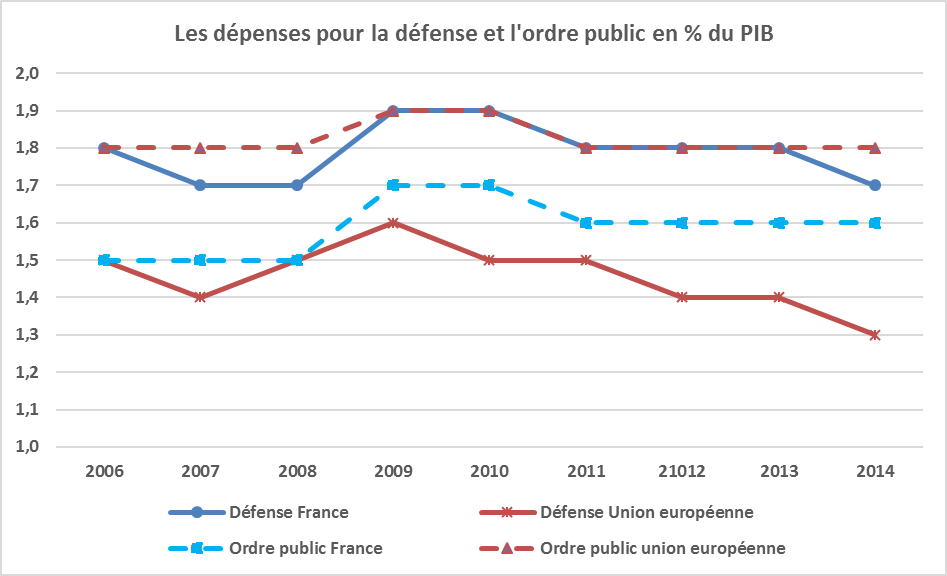

En pourcentage du PIB, les dépenses affectées à la défense se sont inscrites sur une tendance légèrement décroissante, en France et surtout dans l’Union européenne, de 2006 à 2014, malgré un rebond en 2009 qui résulte des plans de relance de l’économie. Les dépenses affectées à l’ordre et à la sécurité publics sont quasiment les mêmes en 2006 et en 2014 malgré, pour la même raison, un rebond en 2009.

Source : Eurostat ; FIPECO

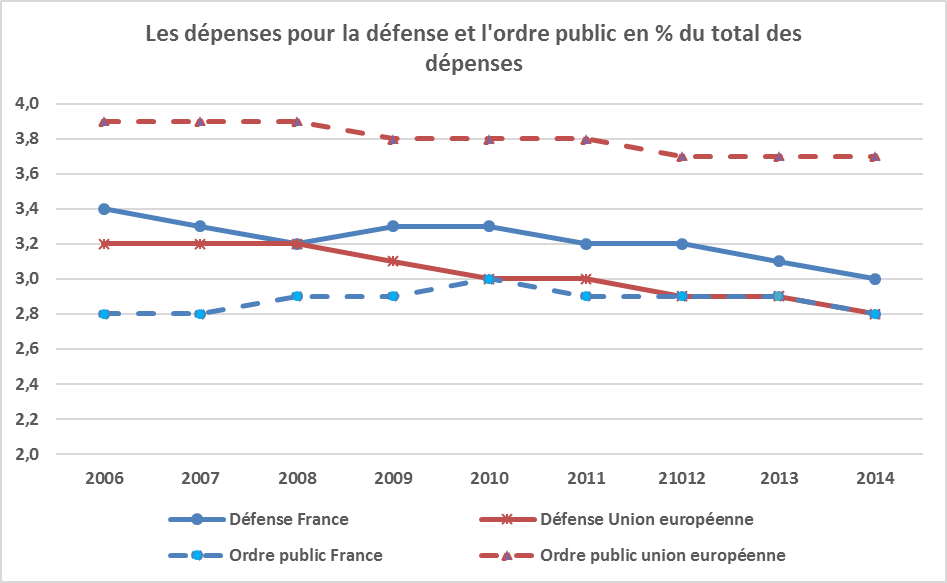

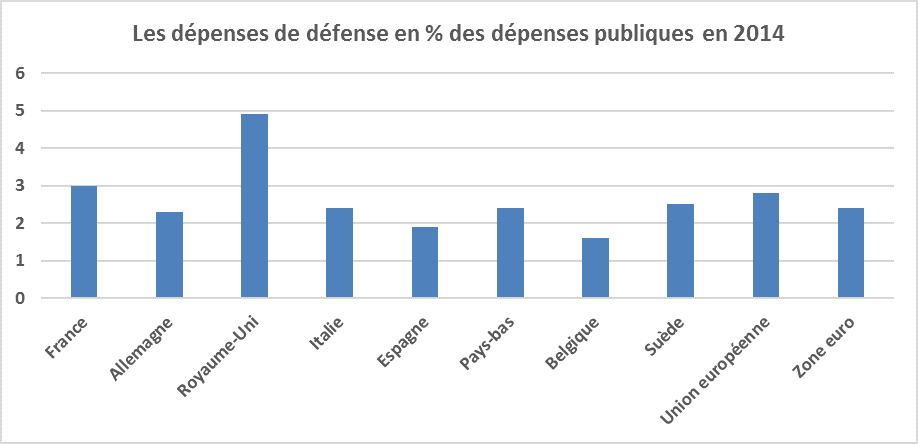

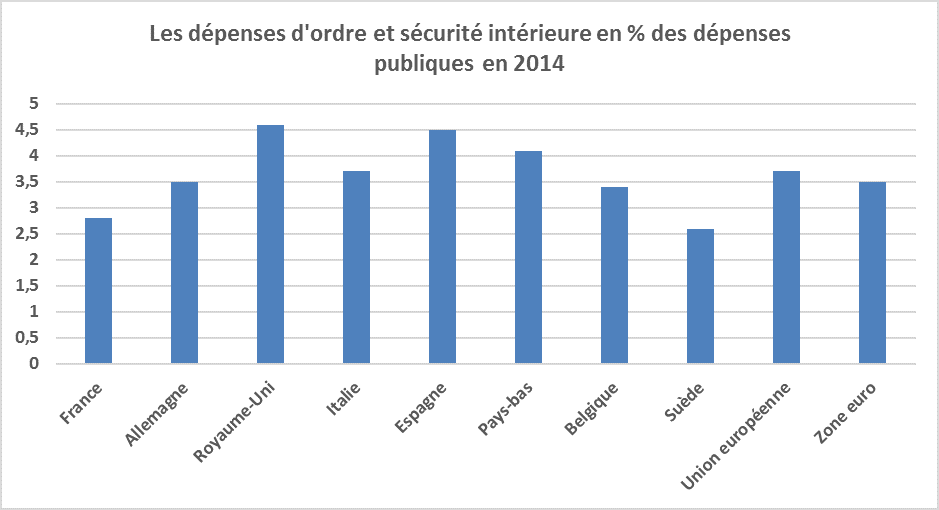

En pourcentage du total des dépenses publiques, sur la période 2006-2014, les dépenses affectées à la défense s’inscrivent sur une tendance nettement décroissante en France et, encore plus fortement, dans l’Union européenne. Les dépenses consacrées à l’ordre et la sécurité publics sont stables en France et en légère baisse dans l’Union européenne.

Source : Eurostat ; FIPECO

2) Des niveaux très différents en 2014

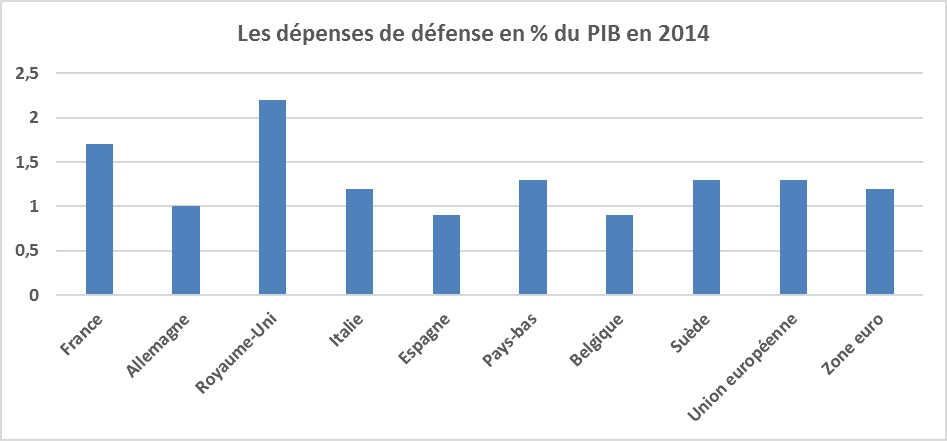

a) Les niveaux en pourcentage du PIB

Source : Eurostat ; FIPECO

En pourcentage du PIB, et selon Eurostat, les dépenses militaires de la France (1,7 %) sont nettement supérieures à celles de la moyenne et de la plupart des autres pays de l’Union européenne, à l’exception notable du Royaume-Uni (2,2 %).

L’OTAN a fixé un objectif de 2 % du PIB pour les dépenses militaires en 2024 et, selon ses propres normes comptables, elles s’élevaient en 2014 à 1,5 % du PIB en France, à 2,0 % au Royaume-Uni et 3,4 % aux Etats-Unis[2].

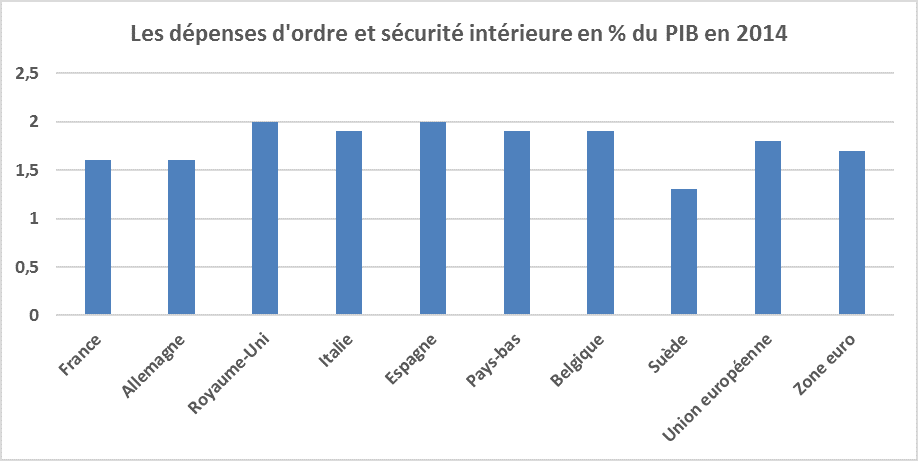

Source : Eurostat ; FIPECO

La fonction « ordre et sécurité publics » ou « ordre et sécurité intérieure » (qui inclut, on le rappelle, les tribunaux et les prisons) est la seule, avec la fonction « services généraux », dont le poids, en pourcentage du PIB, est plus faible en France que dans la moyenne et les pays comparables de l’Union européenne, à l’exception notable de la Suède où le degré de civisme est réputé plus fort.

b) Les niveaux en pourcentage du total des dépenses publiques

Source : Eurostat ; FIPECO

S’agissant de la part des dépenses affectées à la défense dans le total des dépenses publiques, les écarts entre la France et les autres pays européens sont de même sens, mais plus ou moins accentués, que pour leur poids en pourcentage du PIB. La France est au-dessus de tous les pays comparables à l’exception du Royaume-Uni.

Source : Eurostat ; FIPECO

S’agissant de la part des dépenses affectées à l’ordre et la sécurité publics dans le total des dépenses publiques, la France se situe très nettement au-dessous des autres pays comparables à l’exception de la Suède.

B) Une hausse nécessaire des dépenses de sécurité, malgré de tout aussi nécessaires économies, qui ne justifie pas une augmentation des dépenses publiques totales

1) Une hausse nécessaire des dépenses de sécurité

Les comparaisons internationales ne suffisent pas pour définir le niveau approprié des dépenses publiques, qui doit reposer sur une évaluation approfondie des besoins. Elles donnent toutefois d’intéressants repères.

Il en résulte que les dépenses d’ordre et sécurité publics devraient être augmentées en France pour les rapprocher de la moyenne européenne. Cette recommandation est également étayée par les rapports administratifs qui font état d’une saturation des tribunaux, des prisons et des moyens des forces de police et gendarmerie.

S’agissant des dépenses militaires, la France est au-dessus de la plupart des autres pays européens mais le Royaume-Uni est une référence plus pertinente dans la mesure où nous sommes les seuls en Europe avec les Britanniques à disposer d’un siège permanent au conseil de sécurité, de l’arme nucléaire et d’une réelle capacité d’intervention dans des pays lointains. Tous les pays européens, y compris la France, devraient relever leurs dépenses pour se rapprocher de l’objectif de 2 % du PIB fixé par l’OTAN.

2) Des économies également nécessaires

Si les dépenses de sécurité doivent être augmentées en France, des mesures d’économie sont tout aussi nécessaires pour améliorer l’efficience de ces dépenses. D’importantes économies sont envisageables et les rapports de la Cour des comptes permettent notamment d’en identifier un grand nombre, comme le montrent les exemples récents qui suivent.

Des rapports de la Cour sur les rémunérations des militaires, et des policiers et gendarmes montrent que les réformes de la gestion des ressources humaines dans ces corps se sont traduites par des mesures catégorielles trop coûteuses et des promotions non maîtrisées entraînant une hausse excessive de la part des officiers dans les effectifs. Dans ce rapport sur la police et la gendarmerie ainsi que dans un référé sur les personnels de l’administration pénitentiaire, la Cour souligne que l’organisation du travail dans ces administrations est excessivement complexe et coûteuses, la gestion du temps de travail dans les prisons étant notamment « opaque et laxiste ».

Dans un bilan à mi-parcours de la précédente loi de programmation militaire, la Cour identifiait 1 Md€ d’économies possibles sans remettre en cause le format des armées en agissant sur les dépenses liées aux achats, au service de santé, à la restauration et à l’immobilier. Dans un autre rapport, elle appelait à une plus grande efficience des dépenses consacrées au maintien en condition opérationnelle des armées en revoyant son organisation, en professionnalisant les achats et en rationalisant les parcs de matériels.

Si la Cour considère que la réforme de la carte judiciaire a été réussie, elle appelle à la poursuivre, notamment en l’étendant aux tribunaux de commerce et aux cours d’appel.

3) Une hausse des dépenses de sécurité qui ne justifie pas l’augmentation prévisible du total des dépenses publiques

La loi de programmation des finances publiques de décembre 2014 a fixé la croissance des dépenses publiques en valeur à 1,9 % en 2016 et en 2017 (hors crédits d’impôts). La prévision d’inflation étant alors de 1,4 % en 2016 et 1,75 % en 2017, la croissance des dépenses en volume devait être de 0,5 % en 2016 et de 0,1 % en 2017.

Le programme de stabilité d’avril 2017 a cependant retenu un objectif de croissance des dépenses en valeur de 1,1 % en 2016 et 2017 alors que la prévision d’inflation a été ramenée à 0,1 % en 2016 et 1,0 % en 2017. La croissance des dépenses en volume a donc été relevée de 0,5 à 1,0 % en 2016 et laissée à 0,1 % en 2017.

Le rapport présenté en juillet dernier par le Gouvernement en vue du débat d’orientation des finances publiques ne donne pas d’indications sur le total des dépenses publiques mais signale que les dépenses de l’Etat, hors dotations aux collectivités locales, seront accrues de 5 Md€ en 2017 par rapport au programme de stabilité, malgré une baisse de 0,5 Md€ des charges d’intérêt et de 1 Md€ des versements à l’Union européenne. La prise en compte des dépenses des autres administrations publiques, notamment des impacts de la remise en cause de la baisse des dotations aux communes (pour 1 Md€) et de la nouvelle convention médicale, conduit à considérer que les dépenses publiques pourraient être supérieures d’au moins 7 Md€ en 2017, soit un taux de croissance majoré de 0,6 % en valeur comme en volume, par rapport au programme de stabilité. Les objectifs de dépenses publiques de la loi de programmation et du programme de stabilité devraient donc être révisés dans ce sens à l’occasion de la présentation du projet de loi de finances pour 2017.

Une croissance plus forte des dépenses en volume en 2016 peut s’expliquer par le fait qu’il est difficile de réviser en cours d’année des budgets votés en valeur pour tenir compte d’une inflation plus faible que prévu. Cette explication ne vaut pas pour ce qui concerne le relèvement de l’objectif de dépenses en volume pour 2017, les budgets n’étant pas encore arrêtés. Cette hausse des dépenses résulte surtout des mesures nouvelles décidées depuis le début de l’année.

Selon le rapport présenté par le Gouvernement en vue du débat d’orientation des finances publiques, le renforcement des moyens de la défense, de la police, de la gendarmerie et de la justice représente une dépense supplémentaire de 2 Md€ en 2017 (1,5 Md€ en 2016 selon le rapport annuel de la Cour des comptes de février 2016), soit moins du quart du supplément de dépenses, hors économies sur les charges d’intérêts et les versements à l’Union européenne, qui a été annoncé en juillet dernier (plus de 8,5 Md€).

La hausse des dépenses de sécurité ne contribue donc que pour une part très minoritaire au relèvement des objectifs de dépenses publiques qui est prévisible pour 2017 et ne peut pas le justifier. Cette conclusion n’est pas surprenante si on observe que ces dépenses représentent moins de 6 % du total des dépenses publiques. Leur augmentation doit pouvoir être compensée par des économies dans d’autres domaines.

[1] Hors pensions militaires.