07/10/2021

Les finances publiques en France et en Allemagne de 1996 à 2020

François ECALLE

PDF à lire et imprimer

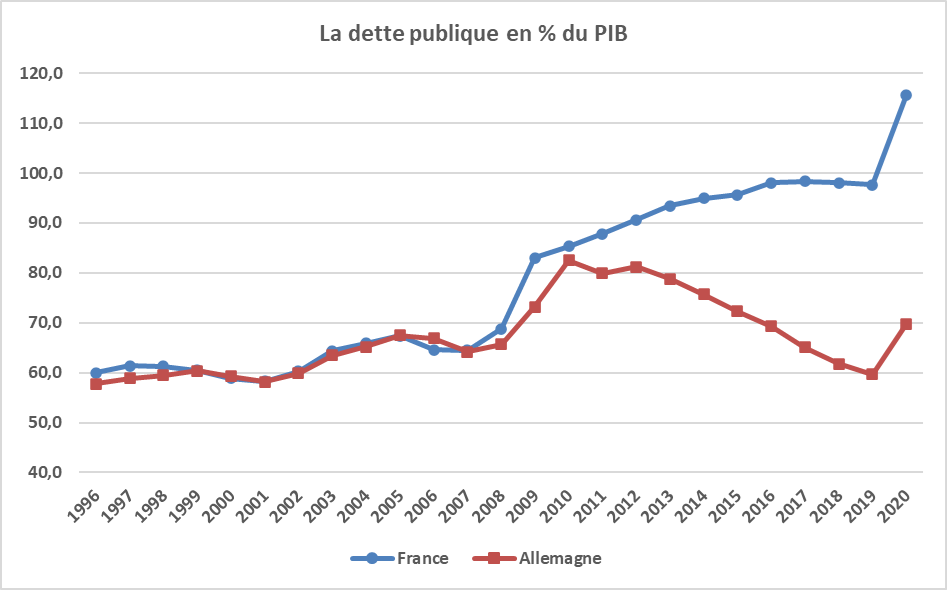

Selon Eurostat, la dette publique de la France dépassait 115 % du PIB à la fin de 2020 alors que celle de l’Allemagne était inférieure à 70 % du PIB.

Les deux pays avaient pourtant des dettes publiques quasiment identiques, au voisinage de 60 % du PIB, à la fin des années 1990, quand la zone euro a été créée. Leurs dettes sont ensuite restées très proches jusqu’à 2010, puis se sont inscrites sur des trajectoires très divergentes. Pour comprendre ce qui s’est passé, il faut revenir plus loin en arrière.

La divergence actuelle des dettes publiques des deux pays trouve son origine dans les années 2003-2007 pendant lesquelles l’Allemagne a mis en œuvre des mesures de redressement budgétaire, en ralentissant très fortement ses dépenses publiques, dans une conjoncture défavorable. Leurs soldes structurels se sont écartés dès 2003.

Les déficits publics des deux pays sont néanmoins restés très proches jusqu’à 2006 parce que l’Allemagne a connu une récession, mais pas la France, en 2003. Cette récession a sans doute été aggravée par sa politique budgétaire, mais celle-ci lui a permis de dégager un léger excédent public en 2007 alors que le déficit de la France était proche de 3,0 % du PIB. L’écart s’est ensuite creusé et, de 2010 à 2020, le solde public de l’Allemagne a presque toujours été supérieur de 4 à 5 points de PIB à celui de la France.

De 2010 à 2020, le taux des prélèvements obligatoires a augmenté presque autant en France et en Allemagne, mais sur une période bien plus courte en France. Le rapport des dépenses publiques au PIB a plus augmenté en France bien que la croissance en euros des dépenses y ait été plus faible, parce que la croissance nominale du PIB y a été encore plus faible.

Les dettes publiques des deux pays étaient encore très proches en 2010 parce que l’Allemagne a beaucoup emprunté pendant la période 2008-2010 pour soutenir ses établissements financiers par des prêts et dotations en capital qui ne sont pas entièrement pris en compte dans le calcul du déficit public.

Ensuite, l’Allemagne n’ayant plus à soutenir ses établissements financiers, la réduction de son déficit puis la réalisation d’excédents ont entraîné une diminution rapide de son endettement, alors que l’accumulation de déficits importants a fait croître celui de la France, qui s’est seulement stabilisé dans les années 2016 à 2019.

A) La dette publique

En 1996, peu après la réunification de l’Allemagne, les dettes publiques française et allemande étaient très proches (au voisinage de 60 % du PIB) et elles le sont restées jusqu’à 2010. Ensuite, elles se sont inscrites sur des trajectoires divergentes avec une pente nettement croissante, s’agissant de la dette française, et décroissante, s’agissant de la dette allemande.

Selon Eurostat, la dette publique de la France représentait 115,7 % du PIB à la fin de 2020 et celle de l’Allemagne 69,8 % du PIB[1].

Source : Eurostat ; FIPECO

B) Le solde public

Le solde des administrations publiques a été quasiment le même dans les deux pays de 1996 à 2005. En particulier, les deux pays se sont trouvés en 2002 en situation de « déficit excessif » au regard du traité de Maastricht et du pacte de stabilité et de croissance, leur déficit étant supérieur au seuil de 3,0 % du PIB.

Au cours du premier semestre 2003, le Conseil de l’Union européenne leur a demandé de ramener leur déficit public au-dessous de 3,0 % du PIB dès 2004. Considérant que les budgets présentés en septembre 2003 par les deux pays ne permettaient pas de respecter cet objectif, la Commission européenne a recommandé au Conseil de leur adresser une mise en demeure formelle, dernière étape avant l’application de sanctions, afin qu’ils prennent les mesures nécessaires pour ne plus être en déficit excessif en 2004.

La France et l’Allemagne ont toutefois réussi à convaincre les autres membres du Conseil de ne pas suivre la recommandation de la Commission et de « conclure », sans « recommander » formellement, que l’échéance pour ramener le déficit au-dessous de 3,0 % du PIB pouvait être reportée à 2005.

Source : Eurostat ; FIPECO

Les deux pays n’ont ramené leur solde public au-dessus de - 3,0 % du PIB qu’en 2006. L’Allemagne a ensuite dégagé un excédent de ses comptes publics en 2007 alors que la France voyait son solde se dégrader de nouveau. L’écart s’est creusé de 2007 à 2009 et, de 2009 à 2020, le solde public de l’Allemagne a presque toujours été supérieur de 4 à 5 points de PIB à celui de la France.

Le solde allemand était presque nul en 2012 et 2013 puis excédentaire de 2013 à 2019 avant de chuter de 5,7 points de PIB en 2020. Le solde français n’est repassé au-dessus de - 3,0 % du PIB que dans les années 2017 (très légèrement) et 2018-2019 avant de perdre 7,0 points de PIB en 2020[2].

L’écart entre les déficits publics des deux pays s’est creusé à partir de 2007 mais leurs dettes publiques n’ont commencé à diverger qu’en 2011. En effet, la crise financière de 2008-2009 ayant touché beaucoup plus fortement les banques allemandes, l’Etat fédéral et les länder ont été conduits à les refinancer pour des montants considérables. En 2010, ces opérations de résolution de la crise bancaire avaient eu beaucoup plus d’impact sur la dette publique (de l’ordre de 10 points de PIB) que sur le déficit (de l’ordre de 1 point). Les banques allemandes ont remboursé l’Etat et les länder à partir de 2011, ce qui a permis à ceux-ci, avec des comptes équilibrés puis excédentaires à partir de 2012, de réduire leurs dettes.

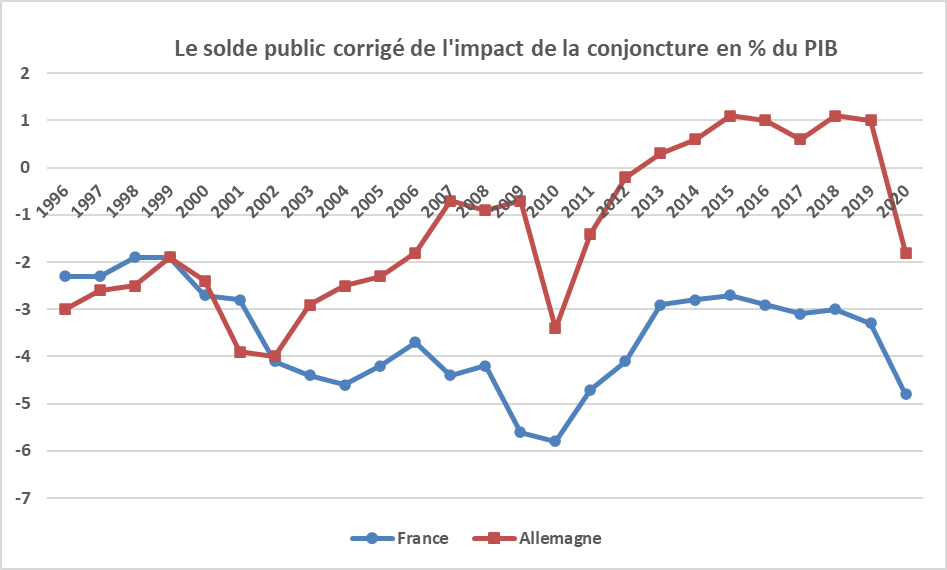

C) Le solde corrigé de l’impact de la conjoncture

Le solde des administrations publiques est très dépendant des fluctuations de l’activité économique et son observation ne permet pas d’apprécier la contribution des mesures prises par les gouvernements au redressement, ou à la dégradation, des finances publiques. Le « solde structurel », est corrigé de l’impact des fluctuations du PIB et des mesures « exceptionnelles et temporaires ». Il permet donc en principe de mieux apprécier l’impact des politiques publiques mais il est souvent difficile de déterminer les mesures réellement « exceptionnelles et temporaires », surtout à l’intérieur des plans d’urgence et de relance dont l’ampleur a été considérable en 2009-2010 et depuis le printemps 2020.

En conséquence, le graphique suivant retrace le solde corrigé par la Commission européenne du seul impact des fluctuations de la conjoncture mais pas des mesures exceptionnelles et temporaires. Il peut différer du solde structurel sur une ou deux années mais en principe pas sur plusieurs années puisque cette différence ne tient qu’à des mesures temporaires. On pourra donc par la suite le désigner par l’appellation de solde structurel.

Source : Commission européenne ; FIPECO

L’examen de ce solde corrigé, ou structurel, montre qu’il était à peu près identique dans les deux pays jusqu’à 2002. La divergence entre leurs politiques budgétaires a commencé en 2003. L’Allemagne a dès cette année-là pris les mesures nécessaires pour redresser son solde corrigé (d’environ 1 point de PIB en 2003 et 2 points de PIB sur 2004-2007).

L’Agenda 2010 du Chancelier Schroeder a été présenté le 24 mars 2003. Les mesures de redressement des finances publiques ont contribué, dans un premier temps, à réduire l’activité économique, déjà faible, et une récession a été enregistrée en 2003 (- 0,7 %) suivie d’une faible croissance en 2004 (0,7 %) et 2005 (0,9 %), ce qui a eu pour effet de maintenir le déficit effectif au-dessus de 3,0 % du PIB jusqu’à 2005.

De son côté, la France a légèrement augmenté son déficit structurel de 2002 à 2005 alors qu’elle bénéficiait d’une conjoncture plus favorable (croissance moyenne annuelle de 1,7 %). Malgré cette croissance plus forte, elle s’est ainsi retrouvée en 2006 avec un déficit public supérieur à celui de l’Allemagne.

En 2007, l’écart entre les soldes corrigés des deux pays atteignait 3,7 points de PIB. Il est ensuite presque toujours resté compris entre 3,0 et 4,5 points de PIB.

En 2020, le solde corrigé de l’Allemagne a diminué de 2,8 points de PIB et celui de la France de 1,5 points, leur écart étant ainsi ramené à 3,0 points selon la Commission européenne.

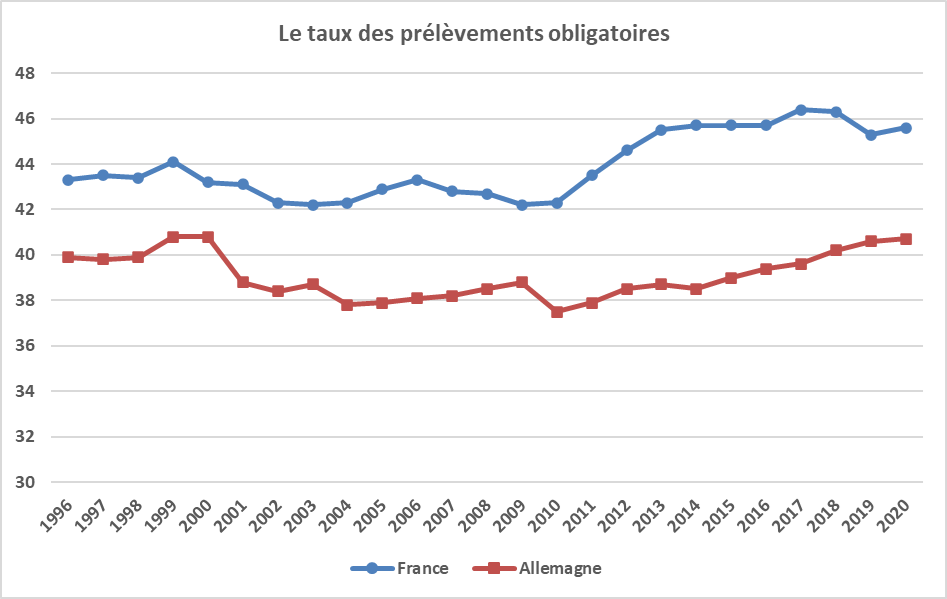

D) Les prélèvements obligatoires

Sur une année, les variations du taux des prélèvements obligatoires peuvent résulter d’une élasticité de ces prélèvements au PIB différentes de l’unité. Sur plusieurs années, elles tiennent surtout aux mesures nouvelles relatives aux prélèvements obligatoires.

Source : Commission européenne ; FIPECO

De 1996 à 2010, l’écart entre les taux des prélèvements obligatoires en France et en Allemagne a presque toujours été compris entre 3,5 et 5,0 points de PIB. Le taux français a ensuite augmenté de 3,4 points entre 2010 et 2014 pour quasiment se stabiliser jusqu’à 2020 tandis que le taux allemand augmentait plus lentement, mais au total de presque autant sur la période 2010-2020.

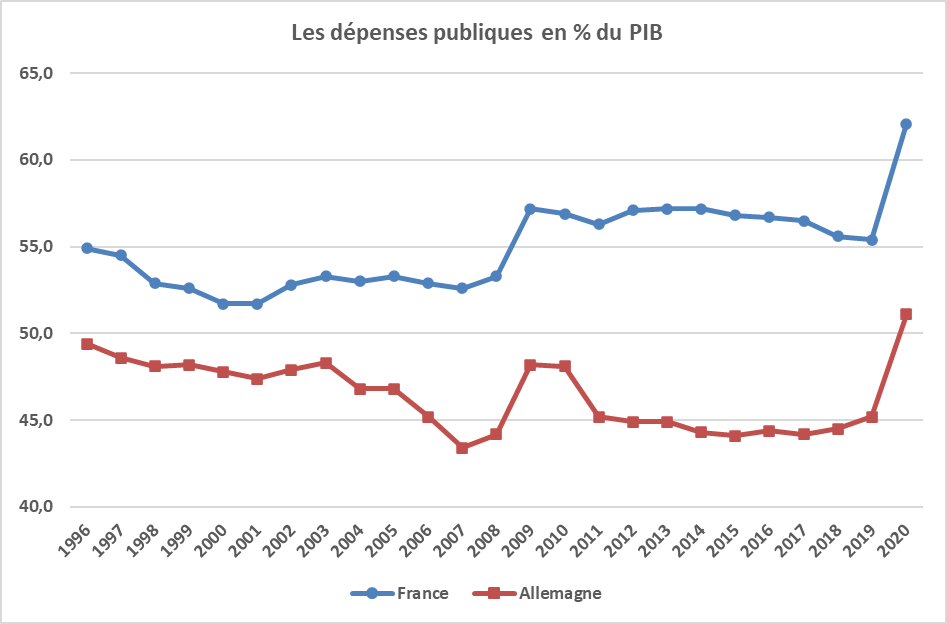

E) Les dépenses publiques

De 1996 à 2003, l’écart entre les dépenses publiques de la France et de l’Allemagne, en pourcentage du PIB, était compris entre 4 et 6 % du PIB.

De 2003 à 2007, cet écart s’est accru d’environ 4 points pour atteindre 9 points de PIB sous l’effet d’une baisse de 5 points du ratio allemand et de moins de 1 point du ratio français. Au cours de cette période les dépenses publiques ont augmenté en moyenne annuelle de seulement 0,4 % en valeur en Allemagne et de 4,1 % en France. La croissance moyenne du PIB en valeur a été de 3,1 % en Allemagne et de 4,4 % en France.

Source : Eurostat ; FIPECO

L’écart entre les ratio dépenses / PIB de la France et de l’Allemagne est resté autour de 9 points dans les années 2007 à 2010. Il s’est ensuite creusé jusqu’à 13 points en 2014 pour revenir à 11 points en 2020.

Sur l’ensemble de la décennie 2010-2020, les dépenses publiques ont augmenté en valeur et en moyenne annuelle de 3,3 % en Allemagne et de 2,3 % en France mais la croissance moyenne du PIB nominal a été de 2,8 % en Allemagne et de 1,4 % en France.

[1] En mai dernier, l’Insee a révisé le PIB à la hausse ce qui a ramené la dette de la France à 115,1 % du PIB. Cette correction n’était pas encore prise en compte dans la base de données d’Eurostat le 29.09.2021 (date de construction de ce graphique).

[2] En majorant le solde de 2019 de 0,9 point de PIB pour tenir compte du coût exceptionnel et temporaire du remplacement du CICE par un allègement des cotisations sociales patronales.