12/06/2019

Les finances publiques italiennes de 1997 à 2018

François ECALLE

PDF à lire et imprimer

La Commission européenne a constaté le 5 juin 2019 que l’Italie ne respecte par l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne selon lequel le rapport de la dette publique au PIB doit être inférieur à 60 % « à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s’rapproche de cette valeur de référence à un rythme satisfaisant ». Elle pourrait donc proposer au Conseil de l’Union européenne d’engager la « procédure pour déficit excessif » prévue par ce même article du traité de Maastricht, qui peut également être, et serait alors pour la première fois, une « procédure pour endettement excessif ». La politique menée par l’Italie depuis quelques mois fera courir un grave danger à la zone euro si elle est poursuivie.

Dans ce contexte, ce billet a un objet limité : présenter l’évolution passée des finances publiques de l’Italie, depuis sa qualification pour entrer dans la zone euro, et sa situation en 2018, soit avant que les décisions de l’actuel gouvernement n’aient eu un impact significatif.

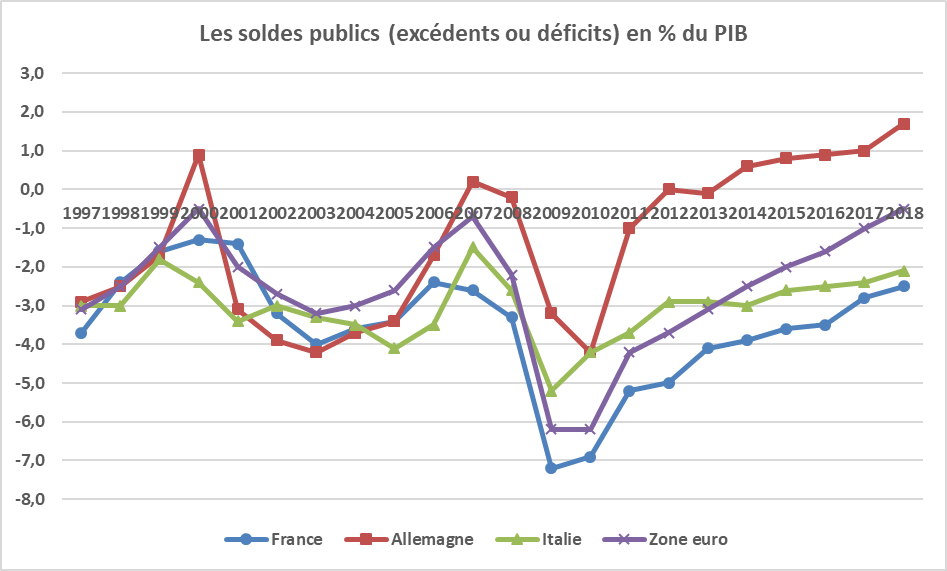

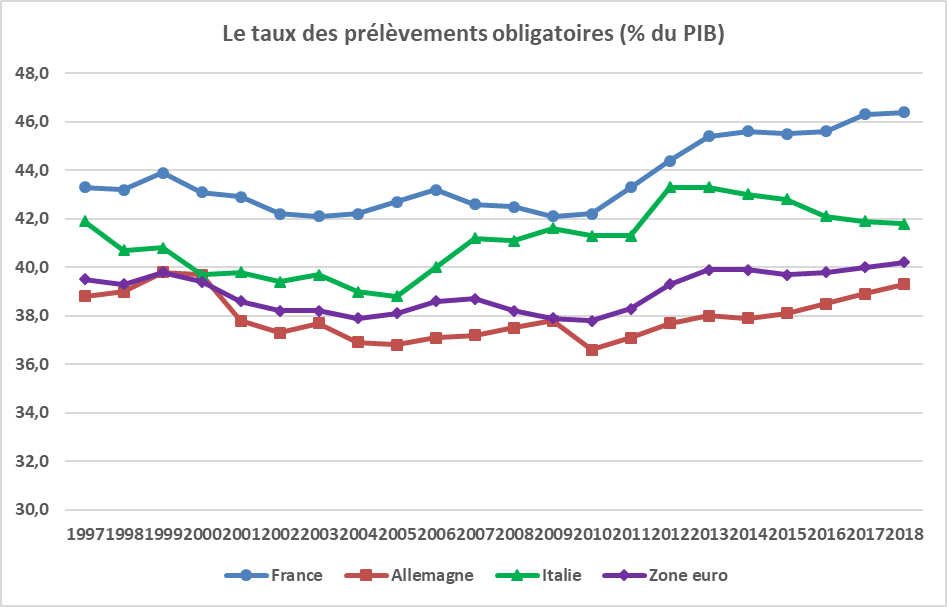

Juste avant la crise de 2008-2009, l’Italie avait fortement réduit son déficit public par des mesures de hausse des prélèvements obligatoires. Comme elle n’a par ailleurs engagé aucune mesure de relance pendant la crise, son déficit était inférieur à celui de la zone euro et égal à celui de l’Allemagne en 2010.

Son déficit structurel était toutefois proche de 3,0 % du PIB dans les années 2007-2011, mais il a ensuite été ramené à moins de 0,5 % du PIB en 2013, surtout par une nouvelle hausse des prélèvements obligatoires. L’activité économique ayant rechutée en 2012, le déficit effectif a moins diminué, mais il est néanmoins revenu de 4,2 % du PIB en 2010 à 2,9 % en 2012. Il n’est ensuite jamais repassé au-dessus de 3,0 % du PIB.

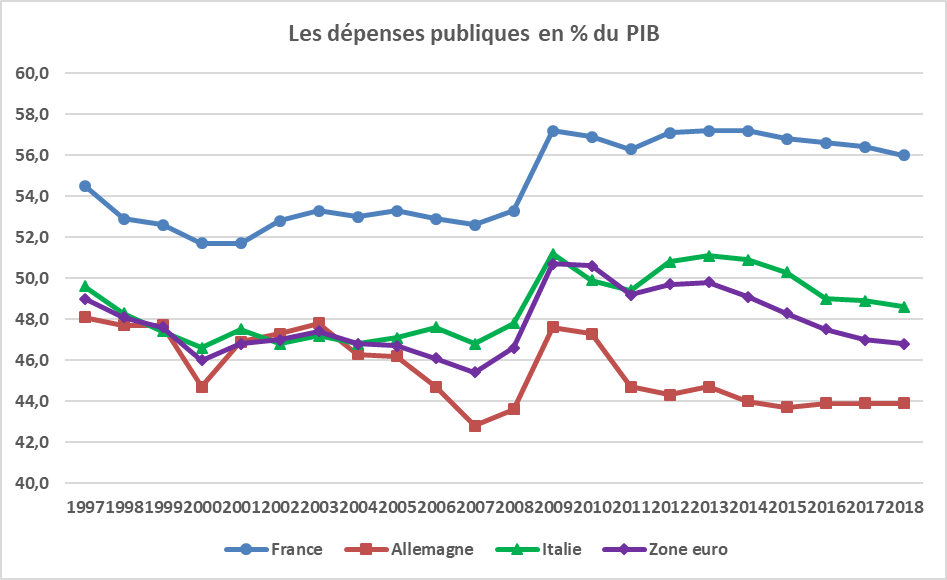

Sur la période 2014-2018, le rapport des dépenses publiques au PIB a baissé de plus de deux points pour revenir à 48,6 % (contre une moyenne de 46,8 % dans la zone euro). Comme la croissance du PIB a été très faible sur cette période, la progression des dépenses a dû être limitée en moyenne annuelle à 1,0 % en euros courants, contre 2,0 % dans la zone euro.

Malgré cette maîtrise des dépenses, le déficit structurel a de nouveau augmenté à partir de 2014 pour atteindre 2,1 % du PIB en 2018 (0,8 % en moyenne dans la zone euro), en raison notamment d’une baisse de plus d’un point du taux des prélèvements obligatoires qui a ramené celui-ci à 41,8 % (40,2 % en moyenne dans la zone euro). La reprise de la croissance, bien que très modeste, a néanmoins permis de légèrement réduire le déficit effectif, qui était de 2,1 % du PIB en 2018 (0,5 % en moyenne dans la zone euro).

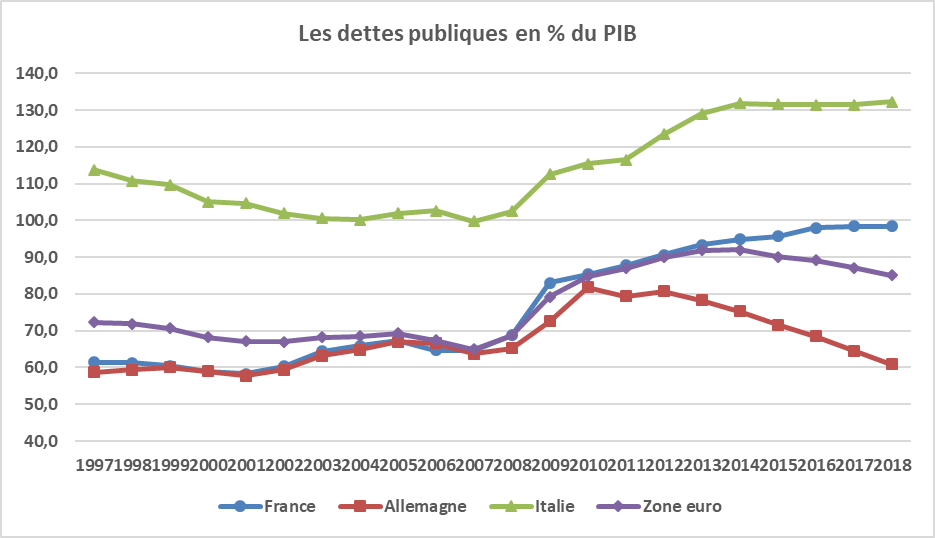

La dette publique a décru dans les années 1997-2004 puis a été stabilisé autour de 100 % du PIB jusqu’à 2008. Elle s’est accrue de 30 points de PIB dans les années 2009-2014 et se trouve depuis lors stabilisée un peu au-dessus de 130 % du PIB (la moyenne de la zone euro est de 85 % du PIB en 2018). Sa charge d’intérêt est deux fois plus importante que dans la moyenne de la zone euro. L’Italie dégageait un fort excédent primaire en 2018 (1,7 point de PIB, pour une moyenne de 1,3 % dans la zone euro), mais il lui permettait de seulement stabiliser sa dette en pourcentage du PIB.

Les finances publiques de l’Italie étaient en 2018 dans une situation de fragile convalescence. La croissance des dépenses publiques avait été maîtrisée et les déficits, effectif et structurel, étaient limités, mais les poids très lourds de la dette et des retraites avaient fortement réduit les marges de manœuvre budgétaires.

A)Le déficit public

Lorsque la crise de 2008-2009 s’est déclenchée, l’Italie venait de réduire fortement son déficit public et elle n’a engagé quasiment aucune mesure de relance. En conséquence, son déficit était égal à celui de l’Allemagne en 2010. Il a ensuite diminué fortement en 2011-2012, au même rythme que la moyenne de la zone euro, puis plus lentement de 2012 à 2018.

Source : Eurostat ; FIPECO

Le déficit public de l’Italie est inférieur à celui de la France depuis 2007 et au-dessous du seuil de 3,0 % du PIB depuis 2012. Il représentait 2,1 % du PIB en 2018, contre une moyenne de 0,5 % dans la zone euro.

En 2007, le déficit structurel de l’Italie était égal à 3,0 % du PIB, selon les estimations de la Commission européenne, soit un niveau nettement inférieur à celui de la France et relativement proche de la moyenne de la zone euro. Il n’a quasiment pas varié de 2007 à 2011, l’Italie laissant seulement jouer les stabilisateurs automatiques pendant la crise.

De très fortes mesures de consolidation budgétaire ont ensuite conduit l’Italie à un quasi-équilibre structurel de ses comptes publics en 2013 (déficit structurel de 0,4 % du PIB). Les années 2012 et 2013 ayant été marquées par une rechute de l’activité économique, le déficit effectif a moins diminué que le déficit structurel.

Le déficit structurel s’est ensuite de nouveau creusé jusqu’à 2017 où il était de 2,1 % du PIB et s’est stabilisé à ce niveau en 2018, alors que la moyenne était de 0,8 % dans la zone euro. La réduction du déficit effectif de 2013 à 2018 est donc de nature conjoncturelle, malgré une croissance du PIB de seulement 0,9 % en moyenne annuelle.

En effet la croissance potentielle de l’Italie était inférieure à 0,5 %, et parfois négative, ces dernières années selon les organisations internationales, en raison d’une baisse de la population active mais aussi de l’insuffisance des réformes structurelles du fonctionnement des marchés du travail et des biens et services. Dans ces conditions, une très faible croissance du PIB suffit pour réduire la composante conjoncturelle du déficit public et il est difficile de réduire sa composante structurelle.

Source : Commission européenne ; base de données des prévisions du printemps 2019 ; soldes corrigés de l’effet du cycle (mais pas des mesures ponctuelles et temporaires pour lesquelles les séries ne remontent pas assez loin dans le temps) ; FIPECO.

B)Les recettes et les dépenses

La baisse du déficit structurel de l’Italie dans les années qui ont précédé la crise résulte pour beaucoup d’une hausse du taux de ses prélèvements obligatoires, qui s’est alors rapproché de celui de la France. Ce taux a ensuite été stabilisé avant de connaître de nouveau une forte hausse en 2012. Depuis 2013, il est sur une tendance décroissante qui l’a conduit à 41,8 % en 2018, contre une moyenne de 40,2 % dans la zone euro.

L’examen du montant des mesures nouvelles retenues par la Commission européenne montre que la hausse du taux des prélèvements obligatoires en 2012 et sa baisse en 2016 résultent bien de dispositions législatives nouvelles, respectivement sous les gouvernements Monti et Renzi. En revanche, sa diminution sur 2013-2015 et 2017-2018 tient apparemment surtout à une faible élasticité des prélèvements obligatoires, à législation constante, au PIB.

Source : Eurostat et Commission européenne (base de données des prévisions du printemps 2019) ; FIPECO.

Le rapport des dépenses publiques au PIB, relativement stable de 1998 à 2007, a fortement augmenté en 2009, surtout du fait de la chute du PIB comme dans les autres pays européens. Depuis lors, malgré une légère remontée en 2012-2013, il s’inscrit sur une tendance décroissante, ce qui l’a ramené à 48,6 % du PIB en 2018, contre une moyenne de 46,8 % dans la zone euro.

Comme la croissance du PIB a été très modeste en Italie, cette diminution du rapport des dépenses au PIB n’a pu être obtenue que par une très faible progression des dépenses publiques en euros courants : 1,0 % en moyenne annuelle sur 2014-2018 contre 2,0 % dans la zone euro (1,7 % en France et 3,6 % en Allemagne).

Source : Eurostat ; FIPECO

C)La dette publique

La dette publique de l’Italie était sur une tendance décroissante dans les années 1997 à 2007, ce qui justifie d’ailleurs qu’elle soit entrée dans la zone euro malgré un endettement nettement supérieur au seuil de 60 % du PIB. En effet, selon le traité de Maastricht, un pays dont la dette est supérieure au plafond de 60 % du PIB n’est pas en situation de « déficit excessif » si elle diminue « suffisamment et s’en rapproche à un rythme satisfaisant ».

La dette publique italienne a ensuite augmenté d’une trentaine de points de PIB de 2007 à 2014, à peu près comme dans l’ensemble de la zone euro et en France, pour se stabiliser un peu au-dessus de 130 % du PIB. A la fin de 2018, elle s’élevait à 132 % du PIB contre une moyenne de 85 % dans la zone euro. Seule la Grèce avait une dette plus importante.

En 2018, le déficit public (2,1 % du PIB) était à peu près égal à celui (2,2 %) qui permet de stabiliser la dette à ce niveau de 132 % du PIB avec la croissance du PIB en valeur constatée alors (1,7 %).

Source : Eurostat ; FIPECO

La charge d’intérêts de la dette publique représentait 3,8 % du PIB en 2018, soit deux fois plus que la moyenne de la zone euro (1,8 %) et que le ratio de la France (1,7 %). Le solde primaire (hors intérêts) était donc excédentaire à hauteur de 1,7 points de PIB, contre un excédent primaire de 1,3 % du PIB dans la zone euro et un déficit primaire de 0,8 % en France. Un tel excédent primaire était toutefois juste suffisant pour stabiliser l’endettement de l’Italie en pourcentage du PIB compte-tenu du taux d’intérêt de la dette et du taux de croissance du PIB.

Dans une perspective de plus long terme, l’Italie a des dépenses de retraite particulièrement élevées (16,3 % du PIB en 2017, dépendance incluse, contre une moyenne de 12,4 % dans la zone euro et 14,9 % en France) et une population très vieillissante. La réforme votée en 2011 (relèvement de l’âge de départ…) était donc essentielle à la soutenabilité des finances publiques.