06/04/2022

La situation des finances publiques en 2021

François ECALLE

PDF à lire et imprimer

L’Insee vient de publier une première version des comptes de 2021 des administrations publiques. Les ratios de finances publiques en pourcentage du PIB sont estimés par l’Insee en retenant le PIB de 2021 qui résulte des comptes nationaux trimestriels. Ils pourraient donc être modifiés lors de la première publication des comptes nationaux annuels à la fin du mois de mai et jusqu’aux comptes définitifs dans deux ans.

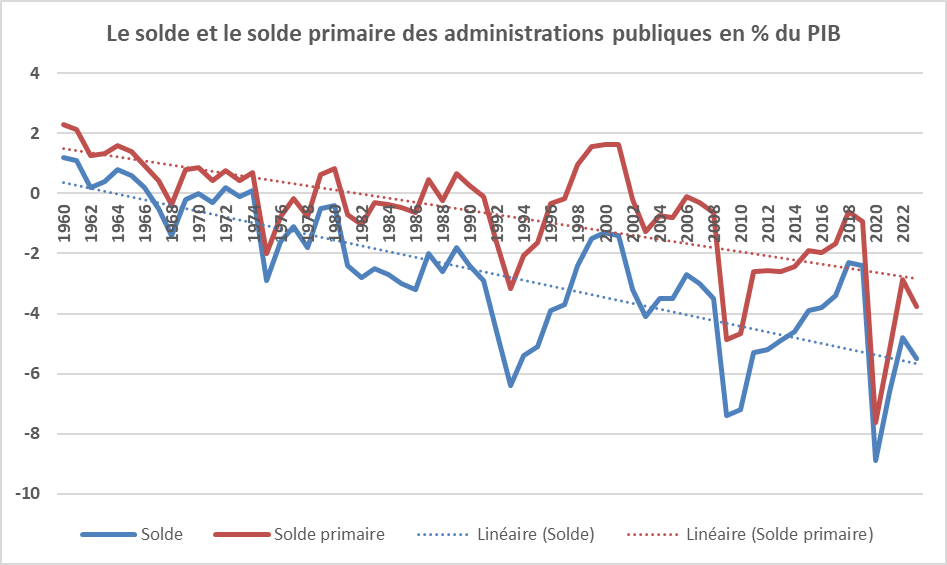

Le déficit public s’est élevé à 161 Md€ en 2021, après 205 Md€ en 2020. Il est ainsi passé de 8,9 % du PIB en 2020 à 6,5 % en 2021. En 2019, il était égal à 3,1 % du PIB (2,2 % hors impact ponctuel du remplacement du CICE par des allègements de cotisations sociales). Depuis 60 ans, il se situe sur une tendance croissante en pourcentage du PIB, s’aggravant de crise en crise et ne revenant pas à son niveau initial après les crises.

Le déficit de 2021 est porté par l’Etat et, dans une moindre mesure, les administrations de sécurité sociale. Les administrations publiques locales sont quasiment à l’équilibre, avec un excédent de 5 Md€ pour les collectivités locales et un déficit du même ordre pour les organismes tels que la société du Grand Paris ou Ile-de-France Mobilités.

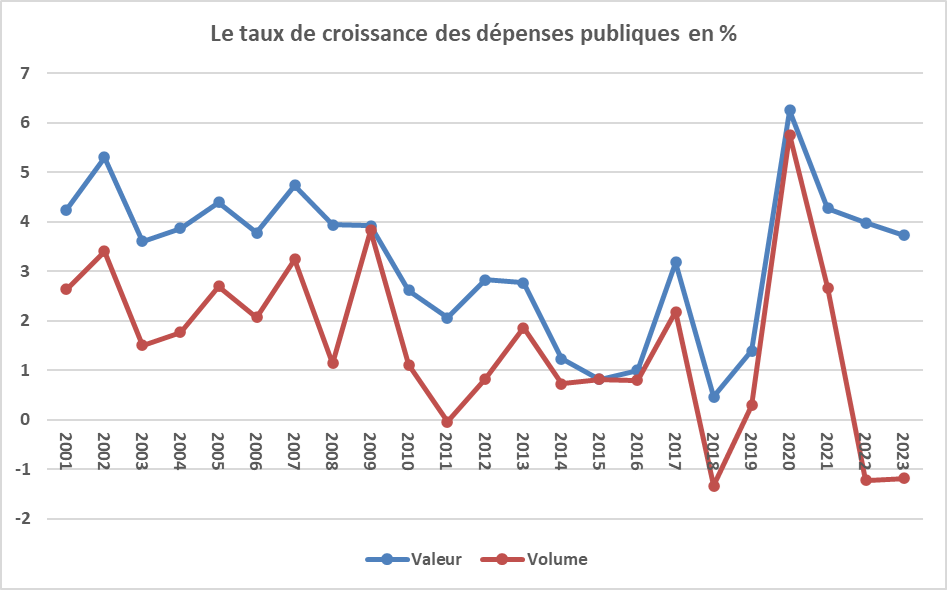

Le taux de croissance des dépenses publiques s’est élevé à 4,0 % en valeur et 2,4 % en volume en 2021. Il est ainsi resté à un niveau nettement supérieur à celui des années 2010-2019 et proche de celui des années 2000-2008. La croissance du PIB en valeur ayant été de 7,9 %, le rapport des dépenses publiques au PIB a néanmoins diminué, passant de 61,4 % en 2020 à 59,2 % en 2021.

Le taux de croissance des dépenses a certes été tiré vers le haut en 2021, comme en 2020, par la progression des mesures d’urgence et de relance, supposées temporaires, mais la décomposition entre les dépenses temporaires et les dépenses durables est fragile. Il n’est donc pas sûr que la croissance des dépenses pérennes ait été beaucoup plus faible que 4,0 % en valeur et 2,4 % en volume.

La France a bénéficié de la première tranche de la contribution européenne au financement du plan de relance, ce qui permis de majorer les recettes et de réduire le déficit de 0,6 point de PIB.

Les prélèvements obligatoires (PO) sont passés de 1 026 Md€ en 2020 à 1 108 Md€ en 2021, soit une hausse de 8,0 %. Le PIB ayant cru de 7,9 %, le taux des PO est passé de 44,4 % en 2020 à 44,5 % en 2021. Les réformes de la législation fiscale et sociale ont pourtant contribué à réduire les PO de 14 Md€ en 2021, mais leur « croissance spontanée » (à législation inchangée) a été de 9,3 %. Cette « élasticité » des PO au PIB (1,18) est forte mais n’est pas exceptionnelle.

La dette publique est passée de 2 648 Md€ à la fin de 2020 à 2 813 Md€ à la fin de 2021, soit une hausse de 6,2 %. La valeur du PIB ayant augmenté de 7,9 %, le rapport de la dette au PIB est passé de 114,6 % fin 2020 à 112,9 % fin 2021.

A) Le déficit public

Le déficit public s’est élevé à 160,9 Md€ en 2021, après 205,5 Md€ en 2020. Il est ainsi passé de 8,9 % du PIB en 2020 à 6,5 % en 2021. En 2019, il était égal à 3,1 % du PIB (2,2 % hors impact ponctuel du remplacement du CICE par des allègements de cotisations sociales).

Le déficit primaire (c’est-à-dire hors charge d’intérêts) est passé de 7,6 % du PIB en 2020 à 5,1 % du PIB en 2021.

Comme le montre le graphique suivant, la tendance du solde des APU au cours des 60 dernières années est nettement décroissante. Il est devenu de plus en plus déficitaire en période de crise économique ou de fort ralentissement de l’activité et il est ensuite revenu très difficilement vers son niveau antérieur à cette crise ou à ce ralentissement. L’évolution du solde primaire est très semblable : la pente est un peu moins forte mais décroissante.

Source : Insee ; FIPECO.

Source : Insee ; FIPECO.

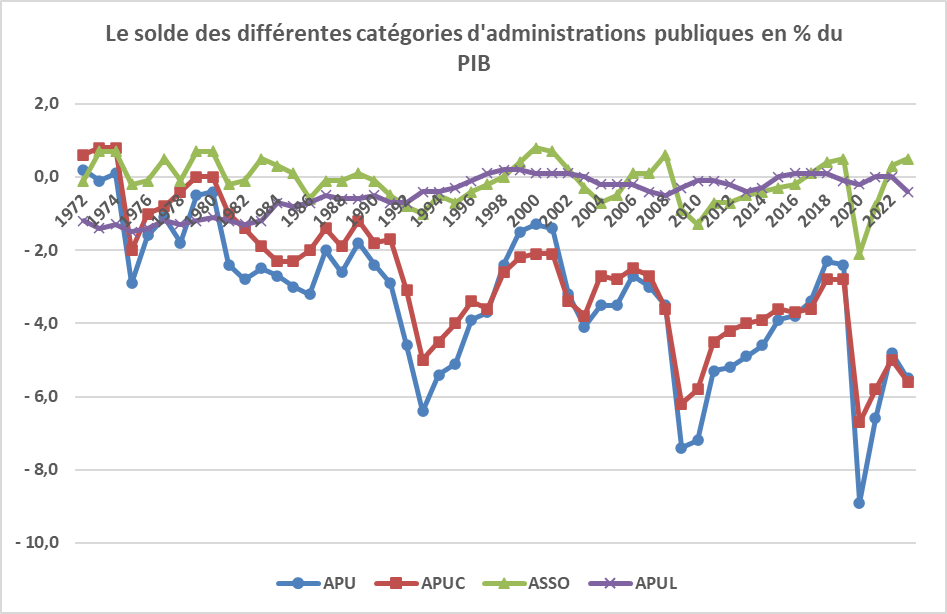

Les évolutions du solde des administrations publiques (APU) sont très proches de celles des administrations publiques centrales (APUC). Celles-ci ont enregistré un déficit de 143,5 Md€ (soit 5,8 % du PIB) en 2021, après 156,1 Md€ (6,8 % du PIB) en 2020.

Le solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) était proche de l’équilibre ou excédentaire jusqu’à la fin des années 1980. Ensuite, il a été le plus souvent déficitaire et ce déficit était de 16,9 Md€ (0,7 % du PIB) en 2021, après 46,0 Md€ (2,0 % du PIB) en 2020.

Les administrations publiques locales (APUL) étaient nettement déficitaires jusqu’au milieu des années 1990. Leur situation s’est ensuite progressivement améliorée et elles ont dégagé de légers excédents au tournant des années 2000. À partir de 2004, elles ont renoué avec les déficits, pour des montants relativement limités par rapport à l’Etat. Elles sont proches de l’équilibre depuis 2015 et leur déficit a été limité à 0,6 Md€ (moins de 0,1 % du PIB) en 2021, après 3,5 Md€ (0,1 % du PIB) en 2020.

Les collectivités territoriales ont dégagé un excédent de 4,7 Md€ et le déficit des APUL provient des « organismes divers d’administration locale » tels que la société du Grand Paris et Ile-de-France Mobilités.

Source : Insee ; FIPECO.

Source : Insee ; FIPECO.

B) Les dépenses publiques

Le taux de croissance des dépenses publiques, crédits d’impôts inclus conformément à leur définition en comptabilité nationale, s’est élevé en 2021 à 4,0 % en valeur et 2,4 % en volume (en déflatant leur croissance en valeur par l’indice des prix à la consommation hors tabacs comme le fait le ministère des finances)[1]. Il est ainsi resté à un niveau nettement supérieur à celui des années 2010-2019 et proche de celui des années 2000-2008.

La croissance du PIB en valeur ayant été de 7,9 %, le rapport des dépenses publiques au PIB a diminué, passant de 61,4 % en 2020 à 59,2 % en 2021.

Le taux de croissance des dépenses publiques a certes été tiré vers le haut en 2021, comme en 2020, par la progression des mesures d’urgence et de relance mais la décomposition entre les dépenses ordinaires, supposées pérennes, et les mesures d’urgence et de relance, supposées temporaires, n’est pas encore disponible pour 2021. Surtout, cette décomposition est fragile, notamment pour ce qui concerne les mesures de relance. En effet, celles-ci sont supposées être temporaires alors que ce n’est certainement pas le cas pour des dépenses telles que les aides à la rénovation thermique des bâtiments qui devront être maintenues pendant très longtemps. Il n’est donc pas sûr que la croissance des dépenses pérennes ait été beaucoup plus faible que 4,0 % en valeur et 2,4 % en volume.

Source : Insee ; FIPECO ; crédits d’impôts inclus.

Source : Insee ; FIPECO ; crédits d’impôts inclus.

En outre, la croissance des dépenses publiques en volume est souvent plus faible les années où l’inflation est plus forte que prévue. En effet, d’une part, les budgets sont votés en valeur et sont rarement accrus pour tenir compte de l’inflation en cours d’exercice et, d’autre part, les prestations sociales ne sont indexées sur l’inflation qu’avec retard. Or le projet de loi de finances pour 2021 prévoyait une inflation de 0,6 % et elle a été finalement de 1,6 % en moyenne annuelle.

Les dépenses de personnel ont augmenté de 2,3 % en valeur en 2021 et leur hausse a été plus particulièrement importante dans les hôpitaux et les collectivités territoriales. Les achats courants de biens et services ont progressé de 6,1 %.

Les prestations sociales n’ont augmenté que de 1,2 % en 2021 après une hausse de 7,7 % en 2020. Ce ralentissement, malgré la hausse des dépenses médicales, s’explique surtout par la diminution des allocations d’activité partielle (9,8 Md€ en 2021 après 25,8 Md€ en 2020).

Les aides, subventions et transferts ont cru de 12,6 % en 2021, en raison principalement des dépenses du fonds de solidarité (+ 7,0 Md€), des aides à l’apprentissage, à l’emploi des jeunes et à la formation (+ 7,9 Md€) et des aides à l’investissement (+ 11,0 Md€).

L’investissement public a progressé de 5,6 % (+ 4,8 Md€) et cette progression vient surtout des communes, dont les dépenses d’équipement avaient nettement diminué en 2020 en raison des élections municipales et des confinements.

Enfin, la charge d’intérêts de la dette publique a augmenté de 15,0 % (+ 5,0 Md€), entièrement du fait de l’indexation de certaines obligations émises par l’Etat sur l’inflation en France et dans la zone euro (11 % de la dette négociable de l’Etat). La croissance des dépenses publiques primaires a été de 3,8 % en valeur en 2021.

C) Les recettes publiques

Les recettes publiques sont constituées par les prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales), pour 84 % (en 2020), et par d’autres recettes (revenus de la propriété, redevances, ventes de biens et services…).

Ces dernières ont augmenté de 14,9 % en 2021. Elles intègrent en particulier la première tranche de la contribution européenne au financement du plan de relance, sous forme de subvention, à hauteur de 14,4 Md€ (0,6 % du PIB) en 2021 sur un total prévu d’environ 40 Md€. On observe aussi une hausse de 7,3 % du produit de la vente de biens et services et des paiements résiduels des ménages pour les services publics après une baisse de 6,1 % en 2020 due surtout aux mesures de confinement.

Les prélèvements obligatoires (PO) sont passés de 1 026 Md€ en 2020 à 1 108 Md€ en 2021, soit une hausse de 8,0 % (+ 82 Md€). Le PIB ayant cru de 7,9 %, le taux des PO est passé de 44,4 % en 2020 à 44,5 % en 2021.

Source : Insee ; FIPECO.

D’après le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2022, les mesures nouvelles ont contribué à réduire les PO de 14 Md€[2]. Les principales mesures sont la baisse des impôts sur la production (- 9,5 Md€ en incluant la hausse de l’impôt sur les sociétés qui en résulte), la nouvelle étape de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (- 2,6 Md€) et la poursuite de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés (- 3,6 Md€).

En supposant que ces estimations ne seront pas modifiées, la « croissance spontanée » (c’est-à-dire à législation inchangée) des PO a été de 9,3 % et leur élasticité au PIB de 1,18. Cette élasticité est forte, la moyenne étant de 1,06 sur les années 1990 à 2020, mais pas exceptionnelle (1,39 en 2017).

Des données plus précises et non encore disponibles sont nécessaires pour comprendre ce dynamisme des recettes fiscales. Il est d’ores et déjà clair que les impôts sur la détention et la transmission du capital ont progressé bien plus vite que le PIB parce que les prix des actifs ont fortement augmenté : 23,3 % pour les droits de mutation à titre gratuit (+ 3,5 Md€) et 23,0 % pour les droits de mutation à titre onéreux (+ 3,8 Md€), mais leur part des recettes totales est relativement limitée. La croissance du produit de la TVA (14,4 %, soit 23,3 Md€) compte bien plus, mais elle est étonnante dans la mesure où la consommation et l’investissement des ménages (qui forment environ 60 % et 10 % de son assiette) ont augmenté de seulement 6,4 % et 19,5 % selon les comptes trimestriels de l’Insee.

Il n’est pas exclu que les comptes annuels de 2021 publiés fin mai 2022 fassent état d’une croissance en valeur du PIB supérieure à 7,9 %.

D) La dette publique

La dette publique est passée de 2 648 Md€ à la fin de 2020 à 2 813 Md€ à la fin de 2021, soit une hausse de 6,2 % (+ 165 Md€). La valeur du PIB ayant augmenté de 7,9 %, le rapport de la dette au PIB est passé de 114,6 % fin 2020 à 112,9 % fin 2021.

L’augmentation de la dette publique en euros est très proche du montant du déficit (161 Md€), ce qui signifie que les acquisitions et cessions d’actifs financiers ont eu un impact globalement neutre (la dette publique est brute). En outre, l’augmentation de la dette publique (165 Md€) est quasi-égale à celle de la dette nette des actifs financiers liquides (162 Md€), ce qui veut dire que les liquidités accumulées en 2020 par les administrations publiques (près de 80 Md€) n’ont pas été utilisées et restent mobilisables pour réduire la dette publique dans les prochaines années. En sens inverse, la hausse des taux d’intérêt va réduire les primes d’émission d’obligations sur des souches anciennes à taux élevés qui contribuaient ces dernières années à réduire la dette publique.

Celle-ci est principalement portée par l’Etat dont l’endettement s’élevait à 2 229 Md€, soit 89,4 % du PIB, à la fin de 2021, après 2 034 Md€ et 88,1 % du PIB fin 2020. La dette des administrations de sécurité sociale (ASSO) était de 275 Md€, soit 11,0 % du PIB en 2021 et celle des administrations publiques locales (APUL) de 245 Md€, soit 9,8 % du PIB à la fin de 2021. L’augmentation de la dette des APUL (16 Md€) tient pour la moitié à l’endettement de la société du Grand Paris.

Source : Insee ; FIPECO

Source : Insee ; FIPECO

[1] Ils peuvent aussi être déflatés par l’indice du prix du PIB (0,8 % de hausse en 2021), ce qui est plus cohérent avec les agrégats de finances publiques en pourcentage du PIB et conduit à une croissance des dépenses publiques en volume de 3,2 % en 2021.

[2] La baisse est de 15 Md€ pour les PO revenant aux administrations publiques françaises mais un prélèvement de 1 Md€ sur les plastiques a été créé en 2021 au profit de l’Union européenne.