05/03/2024

Les politiques de soutien des revenus agricoles

François ECALLE

PDF à lire et imprimer

Le Président de la République venant d’annoncer qu’il envisageait la fixation de prix planchers pour les produits agricoles, cette note présente les caractéristiques des trois principaux instruments utilisés dans l’histoire de la politique agricole commune (PAC) pour soutenir les revenus des agriculteurs : les prix minima, les quotas de production et les aides dites découplées de la production.

Les prix agricoles résultent de la confrontation de l’offre et de la demande sur des marchés qui sont le plus souvent européens, voire mondiaux. Fixer en France des prix planchers plus élevés entraînerait inévitablement une hausse des importations. Une telle mesure n’est envisageable qu’au niveau européen.

C’est ce qui a été fait dans les premières années de la politique agricole commune (PAC). Dès que les cours des produits agricoles passaient au-dessous de prix minima, des offices publics achetaient ces produits pour faire repasser les prix au-dessus de ces planchers. Ces prix minima étant supérieurs aux prix mondiaux, il fallait à la fois taxer les importations et subventionner les exportations. Le coût des subventions était plus élevé que le produit des droits de douane, ce qui pesait sur le budget européen.

Ces prix minima étaient fixés en fonction de considérations technico-économiques plus ou moins pertinentes et de compromis politiques. Pour assurer aux agriculteurs les moins productifs un revenu minimal, ils étaient souvent fortement revalorisés, ce qui assurait des revenus confortables aux grosses exploitations et conduisait les offices à accumuler des stocks considérables de produits invendables.

Les ménages payaient cher cette politique, à la fois en achetant leur alimentation à des prix élevés pour une qualité limitée et en payant des impôts pour financer les subventions à l’exportation et les achats des offices sur les marchés.

Il a alors été décidé de réduire administrativement la production de certaines filières. Le taux de jachère obligatoire a atteint 15 % et des quotas individuels ont été assignés aux producteurs de lait. Ces quotas n’étant pas échangeables, le développement des exploitations les plus performantes a été bloqué.

Le coût pour les consommateurs d’un système de quotas de production peut toutefois être diminué en permettant à leurs détenteurs de les échanger sur un marché, mais la France ne l’a jamais voulu. En outre, des quotas de production, échangeables ou non, posent toujours le problème difficile de leur allocation initiale.

A partir de 1992, les prix minima ont été progressivement réduits, ce qui a permis de baisser les droits de douane et les subventions à l’exportation. L’impact sur les revenus agricoles a été compensé par des aides directes aux agriculteurs, progressivement « découplées » de la production. Depuis 2006, il s’agit d’un « paiement de base » fonction de la surface cultivée et indépendant de la production.

Le principal avantage économique de ces aides découplées est de laisser les agriculteurs adapter leur production aux évolutions de la consommation, tout en leur assurant un revenu minimal, et de permettre une baisse des prix à la consommation. Elles pourraient en théorie être plafonnées pour réduire les inégalités de revenus agricoles. Elles peuvent aussi être conditionnées par de bonne pratiques environnementales, ce qui est en pratique de plus en plus souvent le cas. Leur principal inconvénient est de laisser les revenus agricoles varier fortement en fonction des prix malgré le paiement de base.

Sans doute faudrait-il réexaminer l’utilité de certaines normes environnementales telles qu’elles sont utilisées pour conditionner les aides, mieux rémunérer les « aménités rurales », appliquer la « taxe carbone aux frontières » aux produits agricoles et mieux assurer les agriculteurs contre les aléas, mais il ne faudrait pas ressusciter l’ancienne PAC et réécrire ensuite cette histoire.

A) Les prix minima

Les prix agricoles résultent de la confrontation de l’offre et de la demande de produits agricoles sur des marchés qui, pour les agriculteurs français, sont le plus souvent européens, voire mondiaux, sous réserve des coûts de transport. Fixer en France des prix plus élevés que ces prix de marché entraînerait inévitablement une hausse des importations et une dégradation de notre solde commercial. Les mécanismes, très complexes, prévus dans les trois lois déjà votées depuis 2018 « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable » (dites EGALIM) qui visent à déconnecter les prix payés aux agriculteurs français des prix de marché sont de ce fait voués à l’échec.

La fixation de prix minima n’est envisageable qu’au niveau européen. C’était l’instrument utilisé par la politique agricole commune (PAC) dans les premières années du marché commun pour soutenir les revenus agricoles. Dès que les cours des produits agricoles passaient au-dessous de prix minima fixés par le conseil des ministres de l’Agriculture, des « offices agricoles » publics achetaient dans chaque pays ces produits sur les marchés, ce qu’on appelait les « interventions », pour faire repasser les prix au-dessus de ces planchers. Ces prix étaient fixés dans le cadre de règlements européens appelés « organisations communes de marché » qui couvraient surtout les grandes cultures, la viande bovine et le lait.

Ces prix minima étant supérieurs aux prix mondiaux, il fallait taxer les importations en leur appliquant des droits de douane et subventionner les exportations en « restituant » aux exportateurs un montant égal à l’écart entre le prix sur le marché européen et le prix sur le marché mondial. Le coût des subventions à l’exportations était plus élevé que le produit des droits de douane, ce qui pesait sur le budget européen et donc sur les finances publiques des pays membres.

Ces prix minima étaient fixés en fonction d’analyses technico-économiques plus ou moins pertinentes des coûts de production de ces produits, qui étaient réalisées par les fonctionnaires de la direction générale de l’agriculture de la Commission européenne, mais aussi, et surtout, en fonction des capacités de lobbying des différentes filières et des compromis obtenus après de laborieuses négociations entre les ministres de l’agriculture des pays membres de l’Union européenne.

Pour assurer aux agriculteurs les moins productifs un revenu minimal, qui n’était néanmoins jamais assez rémunérateur pour eux, ces prix planchers étaient souvent fortement revalorisés, ce qui assurait des revenus très confortables aux grosses exploitations, notamment dans les grandes cultures, et entretenait de fortes inégalités de revenus entre les agriculteurs. L’offre était excessivement stimulée, ce qui conduisait les offices à accumuler des stocks considérables de produits invendables (60 % de la consommation annuelle de beurre en 1986 ; 30 % de celle de céréales et 15 % de celle de viande bovine en 1992) qui finissaient souvent par être détruits. Ces achats de produits destinés à être stockés puis détruits coûtaient très cher aux contribuables européens.

Les agriculteurs étaient en outre incités à de contenter de livrer des produits d’une qualité minimale pour être portés à l’intervention, c’est-à-dire achetés par les offices, le supplément de rémunération obtenu avec des produits de meilleure qualité étant insuffisant.

Les ménages payaient finalement très cher cette politique, à la fois en achetant leur alimentation à des prix élevés pour une qualité limitée et en payant des impôts pour financer les subventions à l’exportation et les achats des offices sur les marchés.

Beaucoup de pays non européens aidaient également leurs agriculteurs et tous s’accusaient les uns les autres de pratiques excessivement protectionnistes justifiant des mesures de rétorsion, ce qui conduisait à une hausse généralisée des droits de douane et des subventions à l’exportation.

B) Les quotas de production

Pour empêcher une croissance trop forte de la production tout en maintenant des prix minima relativement élevés, il a été décidé au milieu des années 1980 par l’Union européenne de limiter réglementairement la production. Dans les grandes cultures, la part des terres mises obligatoirement en jachère a ainsi été portée jusqu’à 15 %.

Cet instrument de la politique agricole a surtout été utilisé dans le secteur de la production de lait. Des quotas de production de lait ont été fixés à chaque pays et répartis par chacun d’eux en quotas individuels assignés à tous les éleveurs de vaches laitières, en fonction de leur production des années qui précédaient cette nouvelle organisation commune de marché. Des sanctions financières étaient prévues en cas de dépassement. Le total de ces quotas au niveau européen devait être à peu près égal à la demande prévue par les économistes de la Commission européenne, compte-tenu du prix minimal garanti et de leurs prévisions d’importation et d’exportation.

Le prix minimal européen étant toujours supérieur au prix mondial, il restait nécessaire d’appliquer des droits de douane aux importations et de subventionner les exportations, ce qui se traduisait par un coût pour les finances publiques. En revanche, le budget européen ne supportait plus le coût des interventions des offices sur les marchés, sauf lorsque le total des quotas attribués dépassait la demande, les offices devant alors continuer à intervenir.

Le principal inconvénient des quotas est qu’il fige les structures de production. Les exploitations les plus performantes ne peuvent pas s’agrandir et les moins efficaces peuvent survivre tant que leurs coûts restent inférieurs au prix minimal garanti, lui-même régulièrement revalorisé pour leur permettre de survivre.

Cette absence d’incitation à réaliser des gains de productivité conduit à faire payer des prix élevés aux consommateurs (le prix européen du lait était jusqu’à deux fois supérieur au prix mondial). Par rapport au soutien des revenus par un prix minimal sans quota, les contribuables payent moins mais les consommateurs, souvent les mêmes ménages, payent plus.

Le coût pour les consommateurs d’un système de quotas de production pourrait être diminué en permettant à leurs détenteurs de les échanger sur un marché. Les producteurs les plus efficaces ont alors intérêt à augmenter leur production en achetant des quotas aux moins performants. Ceux-ci peuvent cesser leur activité, mais la vente de leurs quotas leur rapporte plus que les revenus qu’ils auraient pu en tirer. Au total, le revenu moyen des agriculteurs augmente, ce qui permet de baisser le prix garanti et de satisfaire une demande supplémentaire en augmentant le niveau global des quotas. Un tel système est finalement peu coûteux à la fois pour les contribuables et les consommateurs, mais à condition que le marché des quotas fonctionne correctement (avec transparence des transactions, pas d’ententes…) et que la somme des quotas soit fixée à un niveau à peu près égal à la demande, ce qui repose sur la qualité, intrinsèquement limitée, des prévisions des économistes.

La France a toutefois toujours refusé la création d’un marché de quotas laitiers, alors que la réglementation européenne ouvrait cette possibilité et que d’autres pays l’avaient saisie. En France, les quotas étaient attachés au foncier et ne pouvaient être transférés qu’au repreneur de ce foncier, ce qui interdisait toute modification de la répartition des quotas entre régions. Ce transfert de quotas était en principe gratuit mais la valeur économique du quota se reflétait dans le prix du foncier et les détenteurs initiaux de quotas bénéficiaient ainsi d’une rente (au sens de la rente foncière).

Au bout de quelques temps, certains pays européens ont fait valoir que l’allocation de quotas entre pays sur la base d’une production historique remontant à plusieurs années auparavant n’avait plus grand sens et ont demandé une nouvelle répartition entre pays, ce qui a conduit à des discussions interminables en conseil des ministres de l’agriculture. Un problème toujours posé par des quotas de production, échangeables ou non, est celui de leur allocation initiale.

C) Les aides découplées de la production

A partir de 1992, les prix minima ont été progressivement réduits, ce qui a permis de baisser les droits de douane à l’importation et les subventions à l’exportation. En 1994, les accords de Marrakech ont mis fin aux négociations de « l’Uruguay Round » menées dans le cadre du GATT en engageant l’ensemble des pays signataires dans un mouvement de baisse de leurs barrières commerciales aux échanges de produits agricoles.

L’impact de ces baisses de prix sur les revenus agricoles a été compensé par des aides versées directement aux agriculteurs, dites aides directes. Elles ont d’abord été calculées en fonction de la production réalisée pendant une année de référence. Ensuite, elles ont été progressivement « découplées » de la production et transformées à partir de 2006 en un « paiement de base » fonction de la surface cultivée et indépendant de la production. Les quotas laitiers, après une augmentation progressive de leur montant total, ont été définitivement supprimés en 2015.

Le principal avantage économique de ces aides découplées est de laisser les agriculteurs adapter leur production aux évolutions de la consommation tout en leur assurant un revenu minimal.

Elles permettent une baisse des prix à la consommation que les consommateurs ne ressentent certes pas toujours parce que les prix de production agricoles ne constituent qu’une petite partie des prix payés par les ménages. Le niveau des marges des industries agro-alimentaires et de la distribution est toutefois largement indépendant des instruments utilisés pour fixer les prix payés aux agriculteurs et la réduction de ces marges relève surtout de la politique de la concurrence.

Comme elles sont proportionnelles à la surface, les aides directes découplées bénéficient beaucoup plus aux grandes exploitations et maintiennent les inégalités de revenus, mais il est possible en théorie de plafonner le nombre d’hectares subventionnés et d’utiliser le gain budgétaire pour revaloriser le paiement de base au profit de tous. En pratique, l’Allemagne s’est toutefois toujours opposée à ce plafonnement des aides qui pénaliserait les très grandes exploitations des länder orientaux.

Le paiement de base peut aussi être, au moins partiellement, conditionné par de bonnes pratiques environnementales. Ce verdissement du paiement de base est de plus en plus important dans l’Union européenne et se conjugue avec le développement depuis le début des années 1990 des aides au « développement rural » (regroupées dans ce qui est appelé le « deuxième pilier de la PAC »). Celles-ci comprennent notamment les aides à l’installation des jeunes agriculteurs et les aides à la cessation d’activité ainsi que les mesures en faveur de la protection de l’environnement comme les indemnités compensatoires de handicaps naturels (agriculture de montagne…).

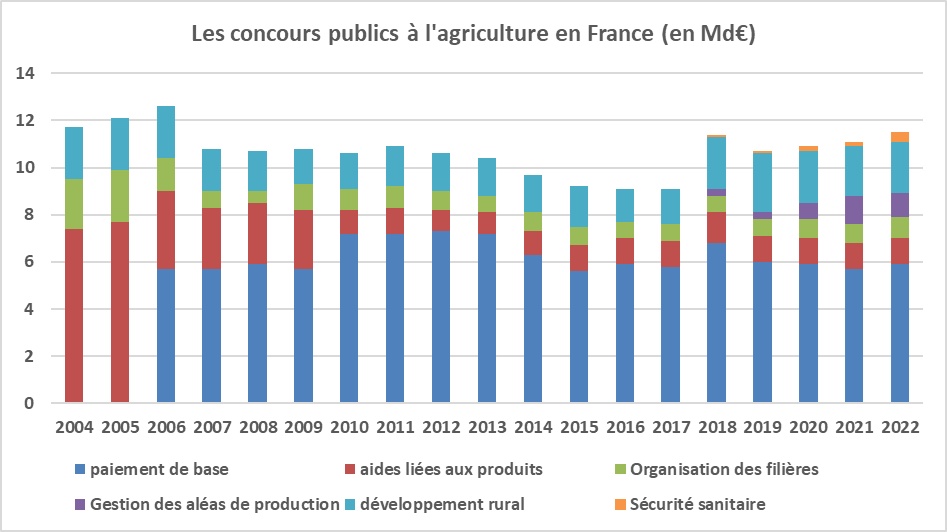

Les concours publics européens à l’agriculture ont été à peu près stabilisés en euros courants sur les vingt dernières années, hors effet de l’élargissement de l’Union européenne à de nouveaux membres, alors que le remplacement des quotas de production et des interventions de marché par les aides directes aurait pu les faire augmenter (voir fiche sur les dépenses publiques en faveur de l’agriculture).

Source : commission des comptes de l’agriculture ; FIPECO. Aides européennes et nationales.

Le principal inconvénient de ces aides découplées est de laisser les revenus agricoles varier fortement en fonction des prix malgré le paiement de base, étendant ainsi le « cycle du porc » à toutes les filières. Le prix de la viande porcine n’a jamais été régulé dans l’Union européenne et a toujours connu des évolutions cycliques très fortes. Lorsque ce prix monte, les éleveurs investissent et accroissent le nombre de porcs jusqu’à ce que des surcapacités conduisent quelques temps plus tard à une baisse des prix et à la fermeture d’élevages, avant une nouvelle hausse des prix. A ces cycles économiques s’ajoutent les aléas climatiques contre lesquels les mécanismes d’assurance restent insuffisamment développés.

Une nouvelle réforme de la PAC est entrée en vigueur en 2023, qui donne un peu plus de liberté aux Etats pour adapter les aides européennes à leurs spécificités. Chaque pays doit ainsi établir un plan stratégiques national, approuvé par la Commission européenne, fixant ses objectifs et les moyens affectés en précisant les conditions retenues pour attribuer les subventions européennes et nationales à l’agriculture. Ces aides sont toutefois très encadrées par la réglementation européenne et s’inscrivent dans la lignée des réformes précédentes de la PAC, avec un renforcement des contraintes environnementales.

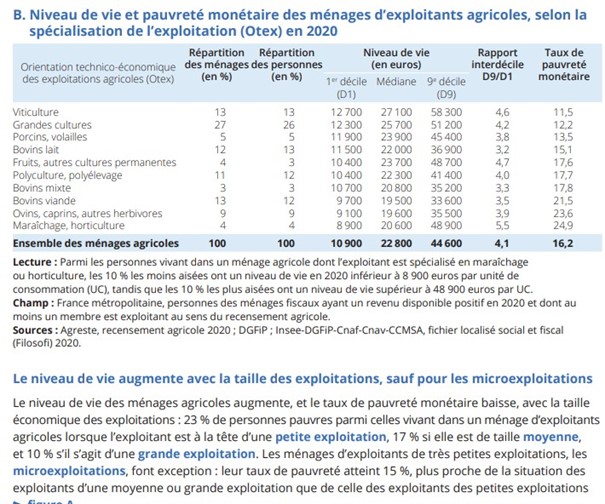

De manière schématique, il y a en France deux agricultures. L’une est très productive, fortement exportatrice et permet aux exploitants d’avoir des revenus satisfaisants en combinant la vente de ses produits aux prix de marché et les aides découplées de la PAC. L’autre est peu productive, constituée de petites exploitations dans des zones moins favorables et ne permet pas d’avoir des revenus convenables avec les prix de marché malgré les aides. Elle ne peut être préservée qu’en subventionnant plus les « aménités rurales » (entretien des paysages…) mais ces subventions doivent être justifiées par des pratiques environnementales appropriées qui sont difficiles à définir et à contrôler. Le taux de pauvreté monétaire, qui va du simple au double selon les spécialisations, illustre cette dichotomie (cf. tableau ci-dessous).

Sans doute faudrait-il réexaminer l’utilité de certaines normes environnementales telles qu’elles sont utilisées pour conditionner les aides européennes, mieux rémunérer les aménités rurales, appliquer la « taxe carbone aux frontières » aux produits agricoles et mieux assurer les agriculteurs contre les aléas au-delà de la réforme en cours, mais il ne faudrait pas ressusciter la PAC ancienne et réécrire son histoire.

Source : Insee références.